Wintersingwoche 2012/2013 in der Jugendherberge Neustadt/Rudenberg

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Wintersingwoche,

liebe Leserinnen und Leser!

Dieses vorliegende Berichtsheft zeigt in umfassender Weise auf, was die beiden Veranstalter-Organisationen unter Singwoche verstehen. Es ist das Zusammenwirken der verschiedenen Generationen beim Singen, Musizieren, Tanzen, Basteln und Werken, Mitmachen und Zuhören. Die vielen persönlichen Begegnungen, Gespräche, Mahlzeiten, die spontanen Singrunden an den Abenden mit wechselnder Instrumentalbegleitung, das Trennende in den verschiedenen Alters- und Musiziergruppen und das Gemeinsame beim Morgen- und Abendsingen, all dies gehört zur Singwoche und rundet dieses Erlebnis zu einem Ganzen. Besondere Höhepunkte wie das Musizieren im Münster in Neustadt, die Silvestertafel und der mitternächtliche Gang zur kerzengeschmückten Tanne, der Bunte Abend, das Abschlussmusizieren sowie das Tanzfest am letzten Abend geben den einzelnen Singwochentagen einen besonderen Glanz, den die farbenfrohen Trachten noch unterstreichen.

Langjährige Teilnehmer freuen sich immer aufs Neue auf bekannte Gesichter, Neulinge fühlen sich rasch aufgenommen und integriert in den vielfältigen Ablauf der Singwoche. Die Referenten und Mitarbeiter bereiten sich sorgfältig und gewissenhaft auf ihre Tätigkeit vor, wobei die Beschäftigung mit dem Kulturgut aus den Vertreibungsgebieten, das Aufarbeiten, die Weitergabe und das Einbinden in die gesamtdeutsche Volkskultur besonderen Vorrang haben. In den verschiedenen Beiträgen in diesem Berichtsheft spiegeln sich die Freude an der Tätigkeit und der Mut zur Kreativität wider. Dem Innenministerium Baden-Württemberg sagen wir Dank für die freundliche finanzielle Unterstützung und allen Teilnehmern, Mitarbeitern und Referenten für den fröhlichen, ungezwungenen Umgang bei dieser 3. Singwoche in der Jugendherberge TitiseeNeustadt/Rudenberg.

Herbert Preisenhammer und Reinhold Frank

als gemeinsame Leiter

Stuttgart, im Februar 2013

Erarbeitetes bei der Wintersingwoche

Anmerkung: Wenn von „Springmäusen“ und „Eulen“ die Rede ist, so sind die Gruppen der unter 50- sowie der über 50-jährigen gemeint.

Blockflötengruppe – Ruth Kinzler

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder trafen wir uns bei der Wintersingwoche in Titisee-Neustadt. Viele, die in der Blockflötengruppe mitspielen, kenne ich nun schon seit einigen Jahren, in diesem Jahr waren auch ein paar neue Gesichter dabei.

Die einzelnen Stimmen konnte ich ausgewogen besetzen, da immer mehr Teilnehmer verschiedene Blockflöten spielen können. Diesmal hatten von den 17 Spielerinnen und Spielern auch drei ihre Bassblockflöte mitgebracht.

Bei der Auswahl der Literatur suche ich auch nach Komponisten mit einem runden Geburts- oder Todestag. So war 2012 Hans Leo Hasslers 400. Todestag und Karl Pimmer, den viele von uns noch kannten, wäre 2013 100 Jahre alt geworden.

Neben 4- und 5- stimmigen Sätzen erarbeiteten wir von Hieronymus Praetorius „Joseph, lieber Joseph mein“, ein doppelchöriges Stück für 2 x 4 Blockflötenstimmen.

Besonders schön waren die „Irischen Segenswünsche mit Kanon“, ein Musikstück, bei dem der bekannte Kanon von Pachelbel und das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ ineinander komponiert sind.

Mit einer etwas kleineren Gruppe musizierten wir ein „Concertino“ von Eberhard Werdin für Diskantblockflöte (gespielt von Hannah), Gitarre (gespielt von Elisabeth) und Blockflötenquartett.

Zusammen mit der Streichergruppe und einer Klarinette erarbeiteten wir uns mit Erfolg von Hans Leo Hassler „Canzon duodecimi toni“, ein doppelchöriges Musikstück für 2 x 4 Stimmen.

Die große Blockflötengruppe spielte folgende Stücke:

Hieronymus Praetorius 1560-1629 Joseph, lieber Joseph mein

Arrangeur unbekannt Irische Segenswünsche mit Kanon

Karl J. Pimmer* Hochzeitsmarsch

Josef Newerkla geb. 1948 Wie herrlich grünen Baum und Strauch

Adriano Banchieri 1567 – 1634 Sinfonia

In kleineren Besetzungen:

Herbert Preisenhammer* Stuttgarter Dreier

Böhmische Brüder* vermutl. um 1750 Herrnhuter Sonate II

Erhard Bodenschatz 1576 – 1636 Joseph, lieber Joseph mein

Johannes Eccard* 1553 – 1611 In dulci jubilo

Eberhard Werdin 1911 – 1991 Concertino für Diskantblockflöte, Gitarre und Blockflötenquartett

Hans Leo Hassler 1564 – 1612 Canzon duodecimi toni für 2 x 4 Instrumente.

Herzlichen Dank allen Mitspielerinnen und Mitspielern.

Ruth Kinzler, Weinstadt

Streicher und Volkstanzmusik – Sigurd Kinzler

Kaum war das Weihnachtsfest vorbei,

begann die große Packerei:

Die WiSiWo stand vor der Tür.

Was braucht man unbedingt dafür:

Natürlich Waschzeug, Schuhe, Kleider,

Viola, Geige und so weiter,

und Noten, damit variabel,

nahm ich dann mit `nen großen Stapel.

Mit Geigen, Bratschen, Celli, Bass

Musik zu machen , das macht Spaß.

Vivaldi, Bach, Corelli, Pimmer

und Preisenhammer klingen immer.

Und dann zum Tanz Akkordeon

und Klarinett-, Trompetenton.

Die Woche ging soooo schnell vorbei,

Euch vielen Dank. Ich bin so frei

Euch aufzufordern frisch und froh:

Kommt auch zur nächsten WiSiWo.

Wir musizierten:

J.S. Bach: Aus Kantate Nr. 147 „Wohl mir, dass ich Jesum habe“

J.S. Bach: „Kleines Weihnachtskonzert“ für 2 Q-Flöten und Streicher

K.J. Pimmer*: Weihnachtsmusik für S-Flöte und Streicher

A. Corelli: Pastorale aus dem Concerto grosso Nr. 8

H. Preisenhammer*: Bändertanz für Streicher, Querflöte, Klarinette, Harfe

A. Vivaldi: Concerto für 2 Oboen/Geigen und Streicher

G. Wolters: „Jedem sein Geburtstagsständchen“; Variationen zu „Happy birthday“

Trad./R. Mense: „Scarborough Fair“

H.L. Hassler: “Canzon duodecimi toni”, zusammen mit Blockflötengruppe

Liedbegleitungen in Quartett- und Quintettbesetzung.

Ein Streichtrio spielte beim Morgenkreis:

G. F. Händel: Gavotte in A, Menuett in G

Mit Annalena, Rebecca und Maren spielten Elke und Sigurd „Europäische Kinderlieder“.

Es musizierten: Elke, Laura, Gabriele, Vincent, Marian, Matthias, Dario, Sigurd;

dazu kamen zeitweise Gudrun, Stefanie, Uta-Sophie, Anna, Uwe, Johannes, Ruth, Joachim und die Blockflötengruppe.

Sigurd Kinzler, Weinstadt

Singen der Springmäuse – Elke Stauber-Micko D

iese Mal hatte ich ein paar tierische Lieder herausgesucht.

Den Cha cha cha Chinchilla, Tiger Tango und Regenwurm Ragtime.

Den Sprechkanon „Anpfiff“ präsentierten wir am bunten Abend dreistimmig aus drei Ecken heraus. Ich denke, manch einer fühlte sich wirklich wie auf dem Fußballplatz! Wir sangen noch „I am sailing“, den Kanon „Singen wir ein Lied zusammen“ und spontan auswendig den Kanon „Mango“. Das Madrigal „Nun strahlt der Mai den Herzen“ rundete das Programm ab.

Auch hier verflog die Zeit im Nu… Ich bedanke mich bei allen fürs Mitmachen!

Elke Stauber-Micko, Nürtingen

Chor- und Volksliedsingen – Herbert Preisenhammer

Aus dem Singwochenheft

Gloria geistl. Volkslied aus Kremnitz/Hauerland

Satz Herbert Preisenhammer*

Ein neues Jahr nimmt seinen Lauf Worte: Volksgut

vierst. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Winternacht Worte Joseph von Eichendorff*

vierst. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Halleluja Andreas Hammerschmidt* 1646

Es schneit Rolf Zuckowski

Lampen aus, es schlafen alle Leute

I am sailing Gavin Sutherland

Dem Menschen dünkt es wunderbar Worte Matthias Claudius

Chor- und Instrumentalsatz Walther Hensel*

Die Welt hat manche Straße Worte Gerhart Hauptmann* v

ierst. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Singen wir ein Lied zusammen (Kanon)

Landsknecht-Ständchen Orlando di Lasso, 1581

Stimmet an mit großer Freud (Kanon) Thomas Krämer, 1990

Bist du fröhlich England

Juchhe, der erst Schnee Karl Marx

Guten Morgen, liebe Leute

Iss, was gar ist (Kanon) Herbert Preisenhammer*

Wenn es dunkel wird Mündlich überliefert

Dej mit de blaue Bandla Volkslied aus Südmähren

Satz Fritz Stolle

Alle simma da (Kanon)

Tschüss und Auf Wiedersehn

Aus dem AG-Liederbuch

Die Flöte ruft den hellen Tag

Worte Jochen Schmauch dreist. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Singe, Seele Worte Charlotte Dreithaler*

vierst. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Steht auf, ihr lieben Kinderlein Walther Hensel*

Tischlieder und –kanons

Abendlieder und –kanons

Weihnachts- und Neujahrslieder

Gott hat alles recht gemacht

Südtirol

Wie die hohen Sterne kreisen Werner Gneist*

Zum Sehen geboren Worte Johann Wolfgang von Goethe* vierst. Chorlied Werner Gneist*

So treiben wir den Winter aus 16. Jh., vierst. Chorsatz Werner Gneist*

Uns drängt’s den Tag zu feiern Worte Herbert Wessely* vierst. Chorlied Herbert Preisenhammer*

Der Morgen, das ist meine Freude Worte J.v. Eichendorff*/Werner Gneist* Melodie Werner Gneist* vierst. Chorsatz Herbert Preisenhammer*

Bericht Kinderprogramm

Dieses Mal waren in unserer Kindergruppe nur 7 Kinder. Allerdings waren es alles bereits Schulkinder, so dass der Altersunterschied sehr gering war. Das machte es einfacher, dem Können und den Wünschen der einzelnen Kinder gerecht zu werden. Wir haben uns dann auch ein sehr anspruchsvolles Bastelprojekt vorgenommen: Ich hatte Laubsägen und Sperrholzbretter besorgt. Die Kinder waren wirklich sehr kreativ und haben alle mit Freude an ihren Werkstücken gearbeitet. Mit Haken haben die Kinder ihre Werkstücke dann in Handtuchhalter, Schlüsselbretter, Hundeleinenhalter und ähnliches verwandelt. Die Arbeit mit der Laubsäge ist gar nicht so einfach: man muss erst eine Skizze zeichnen, diese dann auf das Holz übertragen und das Ganze aussägen. Die Sägearbeit kostet viel Kraft. Anschließend haben wir die Arbeiten noch geschmirgelt und bemalt und zum Schluss die mehrteiligen Arbeiten zusammen geleimt und die Haken und die Aufhängevorrichtungen angebracht. Auch beim Werken hat man gemerkt, wie harmonisch die Gruppe dieses Jahr war. Die Kinder haben sich untereinander wunderbar geholfen. Am Ende sind wundervolle Werkstücke entstanden.

Auch dieses Mal waren wir wieder jeden Tag an der frischen Luft. Leider hatten wir dieses Jahr schon wieder nicht genug Schnee zum Schlittenfahren und Schneemänner- Bauen. Dafür haben wir den Wald erkundet und mitten im Dickicht etwas gefunden, was auf den ersten Blick aussah wie ein aus Holzstämmen gebauter Stall oder eine Tierfalle. Als wir das Gebilde genauer erkundeten, entdeckten wir, dass es ein kleines Häuschen mit Türöffnung war und einem Schild davor: „Wir wollen dieses Haus noch weiterbauen, bitte macht es nicht kaputt“.

Das Musizieren haben wir wieder so gelöst, dass die ganz großen Kinder bei den Erwachsenen mit musiziert haben und die anderen dann mit Sabine Januschko ein paar Lieder mit Begleitung einstudiert haben. Dabei sind die „Bären Big-Band“ mit unseren selbst gedichteten Singwochen-Strophen und die „3 kleinen Eulen“ herausgekommen. Beides haben wir am Bunten Abend vorgetragen.

Beim Tanzen kamen dieses Mal alle auf ihre Kosten. Da alle Kinder schon sehr gut tanzen können, gab es ein anspruchsvolleres Tanzprogramm mit vielen für die Kinder unbekannten Tänzen. Wir haben einiges erarbeiten können:

Knopfloch

Michel Finnigan

Auf der Jagd

Der König ging spazieren

Strip the Willow

Madeleine

Polonaise

Dreireihentanz

Schiff muss segeln

Der Müller

Trampelpolka

Vielen Dank hier an Johannes Frank, der uns einige Male mit seinem Akkordeon begleitet und uns auch am Tanzfest aufgespielt hat. Vielen Dank auch an Cora, die uns jeden Abend ein Märchen als Gute-Nacht-Geschichte erzählt und mit Ihrer Harfe ein paar Holle-Lieder einstudiert hat. Ganz herzlichen Dank auch wieder an Uta-Sophie, die mich jetzt schon seit einigen Jahren tatkräftig unterstützt.

Ulrike Frank & Uta-Sophie Schneider

Samstag, 29. Dezember 2012

Wie im letzten Jahr erfreut uns an diesem ersten Morgen Johannes mit seinem Akkordeonspiel um 7 Uhr und wir beeilen uns, pünktlich zum Morgensingen und gemeinsamen Frühstück zu erscheinen. Der Blick aus dem Fenster: Nebel liegt in den Tälern, die Sonne kündigt sich mit Postkarten-Morgenrot an – der Hochschwarzwald Ende Dezember ohne Schnee hat auch seinen Reiz. Nach dem Mittagessen werden viele von uns im Sonnenschein spazieren gehen.

Aber zunächst heißt es sich entscheiden, an welchen der Musik- und Werkgruppen man teilnehmen will. Für viele keine leichte Sache. Ich entscheide mich für das Filzen mit Renate Becker.

Laura und Dario Albrecht haben sich wieder – mit Unterstützung von Anna – viel Mühe mit der Gestaltung des Morgenkreises gemacht. Thema heute: Karl May. Wie immer sind die Biografievorträge ein Gewinn für uns. Mutig finde ich, dass sie für die Märchenlesung den „Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler, vor 50 Jahren im Thienemann Verlag Stuttgart erschienen, gewählt haben. Es hat uns allen Spaß mit Spannung bereitet. Überhaupt sind erfreulich viele motivierte junge Leute dabei.

Da wir schon morgen die Messe im Münster Neustadt mitgestalten, üben wir heute intensiv eher bekannte Stücke, z.B. den Choral aus der Bach-Kantate 147 „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ und kürzere Sätze. Die Musiker haben sich bereits zu Hause vorbereitet und so ist das Singen mit Herbert Preisenhammer wieder eine Erholung für die Seele.

Das Tanzen für Ältere mit Ursula Brenner war durchdacht und auch für mein Semester zu bewältigen.

Vielen Dank an alle Referenten und die gute technische Leitung von Petra und Reinhold Frank.

Theresia Krassler, Stuttgart

Tagestelegramm – Sonntag, 30.12.2012

Wecken: sehr schön, sehr früh

Frühstück: lecker, reichlich, Kaffee!

Kirche: Predigt – erfreulich kurz

Singen – erfreulich gut*

Pause: schön – Zeit zum Plaudern ist so rar

Mittagessen: lecker, reichlich, klasse

Pause: schlafen – spazieren – oder beides?

Nische I**: Tanzbodenmusi – muss sein

Nachmittag I: Musik oder Werken – jeder nach seinen Stärken

Nachmittag II: Eulen singen – Mäuse springen

Abendessen: s.o.

Nische II: Flöten – muss sein

Singen: schön

Tanzen: zu kurz

Ausklang: singen,karteln, klönen – solange die Kondition reicht

Nacht: schon wieder zu wenig Schlaf…

*Hebbe fand ja, der eine Einsatz wäre besser gewesen, wenn mehr SängerInnen zu ihm geschaut hätten.

** Wie beugt man das Wort „nische“? Dieses Verb ist auf der WiSiWo unerlässlich; ich nische, du nischst, er/sie/es nischt, wir nischen, ihr nischt, sie nischen? .

Beate Gröne, Stuttgart

Montag, 31. Dezember 2012

Am letzten Morgen des Jahres 2012 wurden wir fast alle von den sanften Klängen aus Marians Klarinette geweckt. Der Tag fing gut an.

Beim Tanzen rauchten unsere Köpfe und ständig mussten wir jemanden begrüßen. Nach dieser Anstrengung gab es zu unserem Verdruss nur Suppe, dafür hatten wir abends mehr Platz für das reichhaltige Silvesterbuffet. Obwohl unser Zimmer aufgrund aufwändiger Frisuren erst eine halbe Stunde später eintraf, tat dies dem Festschmaus keinen Abbruch.

Um die Zeit zu überbrücken, bis die Silvestertafel oben im Saal gerichtet war, tanzten wir unten im Foyer. Die zwei Stunden halfen uns das Essen zu verdauen.

Nachdem wir singend in den Saal eingezogen waren, hatten wir eine schöne Feier bei Punsch, Keksen, Kerzenschein, Musik und lustigen Geschichten. Gegen halb zwölf machten wir uns auf den Weg zur Tanne, wo wir mit Trompeten, Gesang und Gedichten das neue Jahr begrüßten. Leider waren die Silvesterknaller aus dem nahegelegenen Ort etwas zu früh dran, sodass nicht alle Gedichte vollständig zu hören waren.

Als wir wieder in der Jugendherberge ankamen, sangen wir Neujahrslieder für die Herbergseltern, bevor wir uns dann zum obligatorischen Silvesterwebertanz in den Tanzsaal begaben. Mit einer immer kleiner werdenden Gruppe tanzten wir dann bis um halb vier weiter.

Es war ein langer, aber schöner Tag, der bis in die frühen Morgenstunden ging.

Hannah, Ingela, Katja, Laura, Leonie

Dienstag, 1. Januar 2013

Nach der langen Silvesternacht war es den Teilnehmern freigestellt, ob sie ab neun Uhr zum Brunch gehen und anschließend singen oder ob sie den Vormittag zum Ausschlafen nutzen. Gerne haben wir das Angebot des ausgiebigen, abwechslungsreichen und leckeren Brunchs wahrgenommen. Das Küchenpersonal stellte bis 13.30 Uhr warme und kalte Speisen für uns bereit. Wir kamen aus dem Essen nicht mehr heraus, denn um 14.30 Uhr gab es schon wieder Kaffee und Weihnachtsgebäck. Anschließend ging das übliche Programm weiter: Nach dem Musizieren und Werken trafen sich die Springmäuse zum Tanzen und die Eulen zum Singen. Zum Abendessen gab es eine leckere Gyrospfanne mit Reis und Gemüse. Nach den „Nischen“ und der Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder von Cora wurde im großen Saal wieder gemeinsam gesungen und die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz weiter erzählt. Der Kehraus setzte dem Neujahrstag ein fröhliches Ende.

Stefanie, Elisabeth & Sophie

Mittwoch, 2. Januar 2013

Morgens 7 Uhr: Strahlende Töne einer Trompete reißen uns aus dem Schlaf, Wolfgang hat Weckdienst. Das jedoch hindert die Jugend nicht groß am Ausschlafen. Das Frühstück wurde mehr oder weniger schweigsam und mit halb geschlossenen Augen eingenommen.

Beim Morgenkreis bescherte uns der Räuber Hotzenplotz ein neues Abenteuer, und durch ein, von Laura und Johannes, wunderbar vorgetragenes Lied, wurde unsere Sehnsucht nach Paris geweckt.

Wie jeden Morgen sangen wir anschließend gemeinsam im Chor. Die Siesta nach dem Mittagessen hat auch noch die letzten müden Geister geweckt. Nach einem C-a-f-f-e-e ging es in die Proben- und Bastelräume.

Auf das Abendessen folgten die letzten Vorbereitungen für den „Bunten Abend“. Dieser begann um 19.30 Uhr, wartete mit einigen Überraschungen auf, und frischte unsere Laune auf. Manche Beiträge verzauberten uns mit ihrem Klang, andere führten uns in weit entfernte Lande. Die Kinder haben uns mit ihrem choreographisch und musikalisch beindruckenden Vorträgen begeistert.

Nach einer Rekordzeit von nur zwei Stunden klang der Abend der Eulen mit Madrigalen aus. Währenddessen versuchten sich die Springmäuse an einem neuen Tanz.

Vincent & Marian

Donnerstag, 3. Januar 2013

Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet ging es dieses Mal im Morgenkreis um Giuseppe Verdi (1813-1901).

Zudem erfuhren wir, dass Kasperl das Feenkraut gefunden hatte und Amaryllis aus dem Unkenpfuhl rettete. Als Dank bekam er einen Ring und damit 3 Wünsche frei. Mit Spannung erwarteten nicht nur die Kinder wie es weiter gehen sollte. Die drei Querflöten spielten u.a. passend zum Wetter ein „Frühlingsständchen“. Reinhold übte sich als Singleiter („Schüler von Herbert Preisenhammer“), und nach dem gemeinsamen Singen ging es um 11.00 Uhr an die Instrumente. Jeder probte nochmals für die Aufführung am Nachmittag.

Maren : “Anna hat mir auf der Harfe beigebracht das Lied „Alle meine Entchen“ und „Bruder Jakob“. Die rote Saite ist ein C, die schwarze ein F oder Fis. Griffart 2, Griffart 3 und Griffart 4 kann ich schon. Im Kinderprogramm haben wir mit Laubsägen verschiedene Dinge gebastelt. Und getanzt haben wir auch den Michel Finnigen, die Madeleine und den schottischen Tanz. Dass wir am Tanzfest etwas vorgetanzt haben war toll.“

Um 14.30 Uhr gab es den gemeinsamen Kaffee, der nun auch traditionsgemäß im Foyer stattfand. Ich fand es schön, dass alle zusammen waren und nicht in den Zimmern getrennt. Die Herbergsleute hatten selbstgemachten Kuchen bereitgestellt und wir ließen es uns gut schmecken.

Dann kam der Nachmittag, an dem jeder zeigen durfte, was in der Woche erarbeitet wurde.

Ich fand es besonders gut, dass die Instrumente sich verzahnten und gemischte Gruppen etwas darboten. Es bot sich eine große Bandbreite mit bunten Besetzungen. Maren: „Abends gab es Lasagne. Leider bin ich krank, deshalb weiß ich nichts mehr.“ Spätestens nach dem Abendessen zogen sich alle fürs Tanzfest um.

Die jungen Mädchen kamen mit wunderschönen Frisuren, eine hübscher als die andere. Anna hatte wie zuvor an Silvester Frisuren ausprobiert. (Danke Anna!)

Das Tanzfest fand wieder im großen Saal statt. Vielen Dank an die Musik und an die Tanzleiter, die uns ein buntes Programm zusammenstellten. Die Kinder, die Eulen und die Springmäuse zeigten etwas Erarbeitetes. Meine auswendig spielende Musiziergruppe spielte 2 Zwiefache, an denen sich manch‘ Tänzer die Zähne ausbiss…. dafür zur Versöhnung noch eine Polka und Pippi Langstrumpf zum Schluss.

Es war ein gelungenes Tanzfest! Im Anschluss tanzten wir Jungen noch Plains und Carneval de Lanz – Danke an Johannes und Matthias fürs Beibringen. Bevor es ins Bett ging wurde wieder gesungen, getrunken und gegessen in gemütlicher Runde. Schade, dass es der letzte gemeinsame Tag war!

Elke und Maren

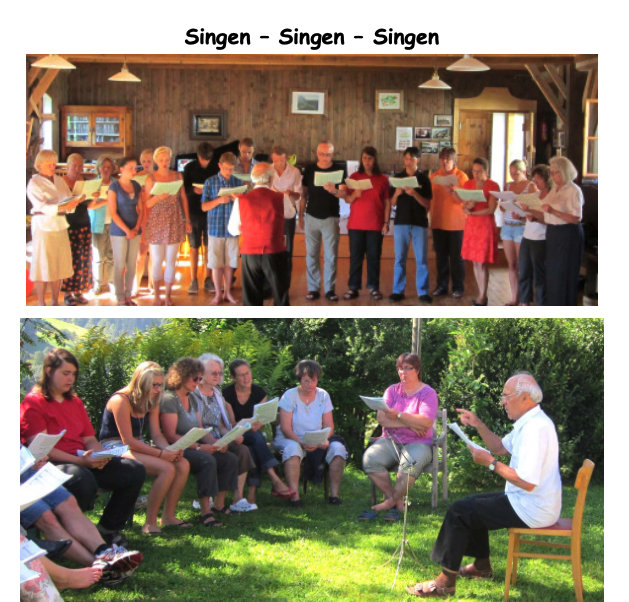

im August 2012

im August 2012