Singsonntag am 7. April 2019

Bericht zum Singsonntag am 7. April 2019 in Stuttgart,

Haus der Heimat

Singen macht Freude!

Wieso kommen zwei „Neue“, und dann noch Saarländer, zum Singsonntag nach Stuttgart? Das wird sich wohl mancher in der rund 30-köpfigen Runde der Teilnehmer gedacht haben, alles Sängerinnen und Sänger, die sich schon seit Jahren kennen. Bei den herzlichen Begrüßungen fühlten meine Frau und ich uns gleich angenommen und konnten knapp unsere Herkunft erklären: Vor etwa zehn Jahren lernte ich bei einem Volkstanzlehrgang mit meinem Ostpreußischen Volkstanzkreis Gerhard und Andrea Ehrlich kennen. Sie erzählten vom Stuttgarter Advents-Singen im Mozartsaal, das meine Frau Magdalene und ich seitdem schon viele Jahre besucht haben. Immer wieder waren wir aufs Neue von der Auswahl der Musikstücke und der Art des Musizierens und Singens unter Hebbes und Gerlinds Leitung begeistert.

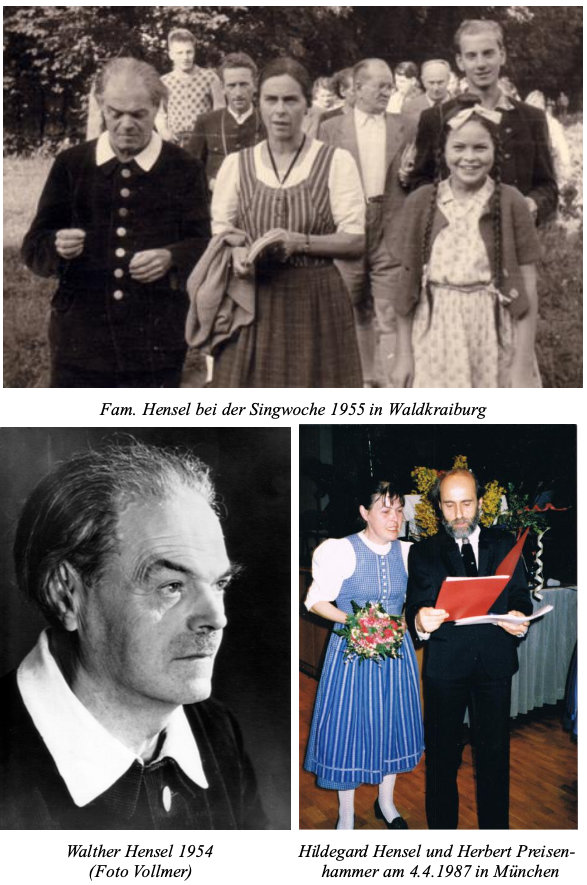

In diesem Jahr erhielt ich die Einladung zu einem Singsonntag mit diesem Chor im Haus der Heimat. Ich wünschte mir dieses musikalische Ereignis zum Geburtstag, was mir meine Frau lachend schenkte. Mein vor Jahren im Mozartsaal gekauftes Liederbuch „Unsere Liedblätter“ wurde nun zu unserem ersten Chorerlebnis mitgenommen. Wir kannten daraus nur wenige Lieder. In dem Einladungsblatt zum Singsonntag waren Liedanfänge versteckt, die zugehörigen Lieder wurden im Laufe des Tages alle gesungen – und noch einige mehr: insgesamt 11 Frühlingslieder, 5 Madrigale und 4 alpenländische Lieder sowie 2 „sonstige“.

Das Einsingen zeigte uns schnell, wo unser inzwischen ungeübter Stimmumfang lag. Magdalene sang dann im Alt, und ich übernahm mich etwas, indem ich den nur schwach besetzten Tenor unterstützen wollte, obwohl ich sonst die Bassstimme singe. Wir hatten das Glück, bei erprobten und sicheren Sängern zu sitzen, die auch genügend Toleranz aufbrachten, wenn es mal bei unserem Noten- oder Textlesen etwas haperte. Vielen Dank nochmals für eure Geduld.

Bei der Herfahrt hatten wir uns gegenseitig Mut gemacht, das Erlernen des ganz anderen Liedguts würde uns schon mit dem getrennten Einüben der verschiedenen Stimmen an den Zusammenklang heranführen. Oh nein, welche Überraschung: Hebbe und Gerlind gaben kurze Hinweise zum Wesen(tlichen) des Liedes, dann vier gesummte Noten, Taktschlag und Einsatz! Gleich los! Das war anstrengend, aber durch vorsichtiges, anfangs leises Mitsingen fanden wir uns zurecht. Nur wenn alles den Dirigenten zu polyphon und abweichend von der musikalischen Absicht lag, wurde ausnahmsweise in einzelnen Stimmen geprobt. Auf diese Weise konnten alle angestimmten Lieder zu einem (für uns Laien) guten Ende gebracht werden.

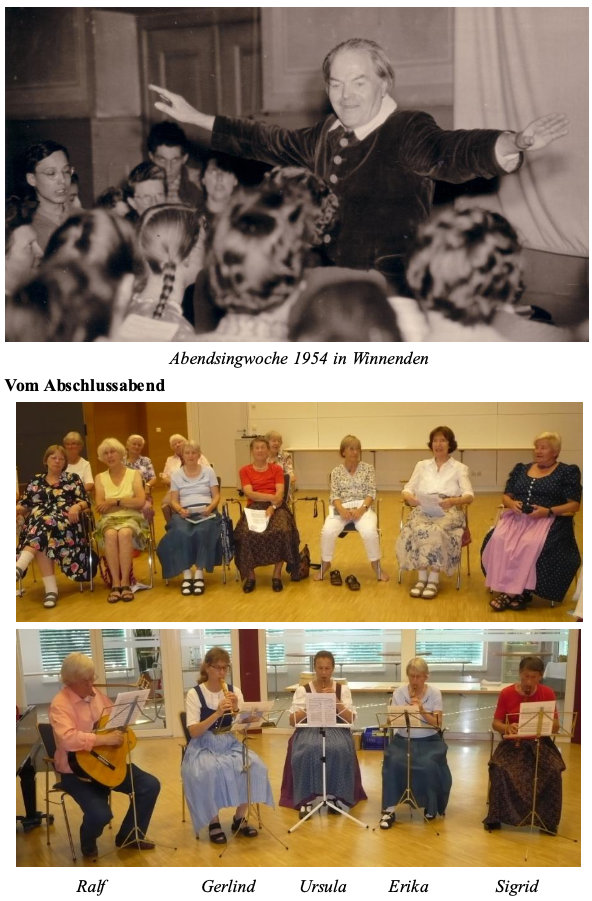

Zwei der fröhlichen Frühlingslieder erhielten instrumentale Zierde: „Der Wald in Winters Tagen“ und „Ob nach diesem Winter“ wurden mit den Klangfarben von Gerlinds Alt-Blockflöte, Matthias‘ Geige und Hebbes Gitarre bereichert. „Singen macht Freude“ stand auf der Einladung – oh ja, das war im ganzen Raum zu spüren!

Nach der Mittagspause standen die Madrigale auf dem Programm. Passend zu der mittelalterlich geprägten Musik wurden wir mit einem besonderen Instrument bekannt gemacht: der Gambe von Uta. Hebbe erläuterte sehr anschaulich die Merkmale dieser historischen Kniegeige, die Unterschiede zum ähnlichen Cello und die Ableitung der heutigen Bezeichnungen für die Streichinstrumentenfamilie aus dem Italienischen.

Zum guten Schluss folgte „Alpenländisches“. Das war nun mal etwas völlig Neues für uns Saarländer, aber neugieriges Lernen macht auch noch im Alter Spaß. Wir bewunderten schon immer den im Fernsehen von schönen Frauen dargebotenen glockenreinen Dreigesang. Aber dass wir uns nun selbst an einer Überfülle von Dreiklängen bei „Das Schifflein schwingt sich“ oder „Fein sein“ versuchen durften, das war schön! Und schwer zugleich – da hört man jede Tonschwankung, egal in welcher Stimmlage. Und wir lernten, dass die Altstimme, in der Magdalene mitsang, bei dreistimmigen Jodlern wie dem „Sensenwetzer“ die Hauptstimme ist.

Und dann war die Zeit des gemeinsamen Singens fast vorbei. „Wieder einmal ausgeflogen“ in dem komplexen Satz von Gerhard Schwarz wurde fröhlich gesungen, kaum einer musste in das Liedblatt schauen. Mein Liedwunsch „Rosen blüh’n“ wurde erfüllt – ich hörte das Lied nun zum ersten Mal vierstimmig, wunderschön. Und dann wurde das letzte Lied angesagt: „Af d‘ Wulda“ – mir stockte der Atem. Es gibt kein anderes Lied, das mich so berührt, weiß der Himmel wieso.

Abschließend möchten meine Frau und ich euch allen, voran Hebbe und Gerlind, herzlich für das großartige Geschenk dieses Singsonntags danken. Ihr könnt froh sein, dass ihr Musikfreunde in der WHG und AG einen so stabilen Kreis bilden konntet, angeleitet von Hebbe und Gerlind, mit Geduld (Zitat: „Der Chor singt und sinkt“), einfühlsam und mit großer Kenntnis. Bei uns im Saarland gibt es nichts Vergleichbares.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Advents-Singen 2019 im Mozartsaal. Herzlichen Dank!

Erno Unruh und Magdalene

Sudetendeutscher Tag 19. Mai 2018

Liedersingen beim Sudetendeutschen Tag am 19. Mai 2018 in Augsburg

Text siehe unter Presse, Zeitungsberichte 2018

Sonntags-Singen am 11. März 2018

Bericht zum Sonntags-Singen am 11. März 2018 im Haus der Heimat, Stuttgart

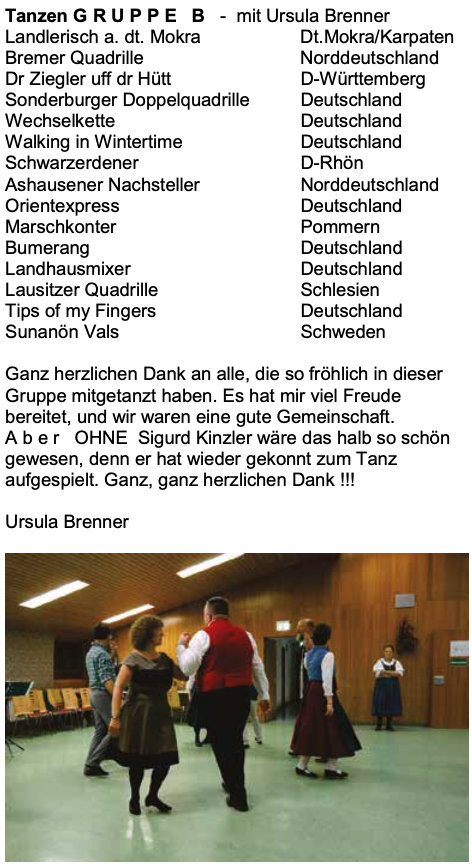

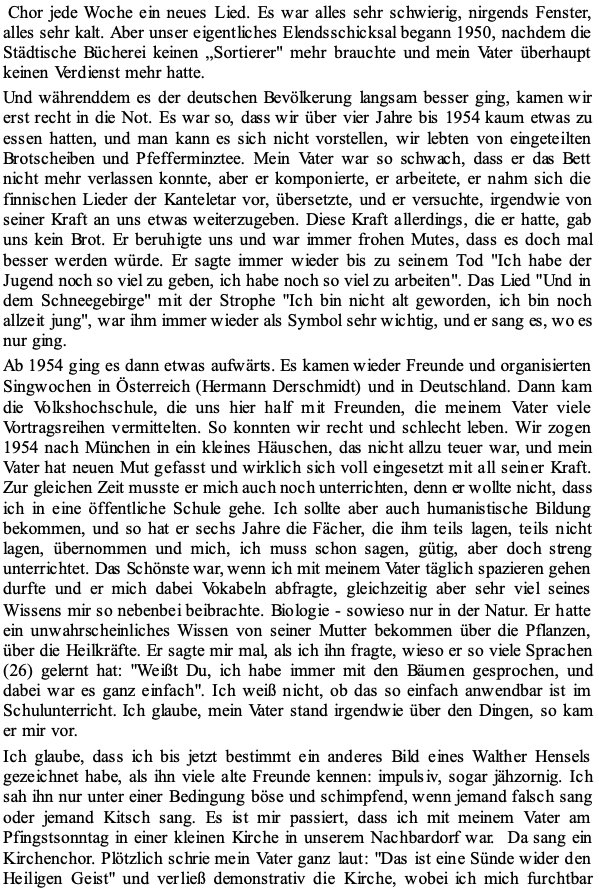

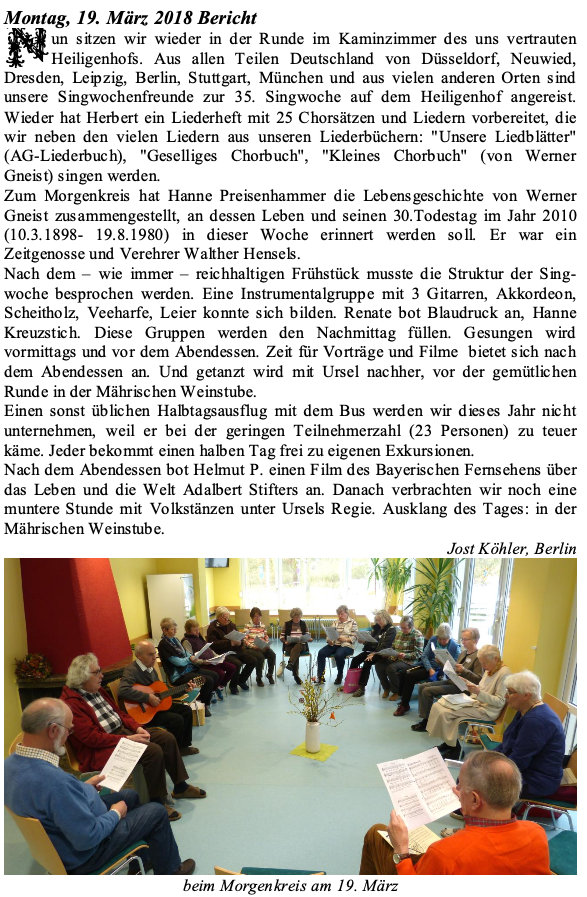

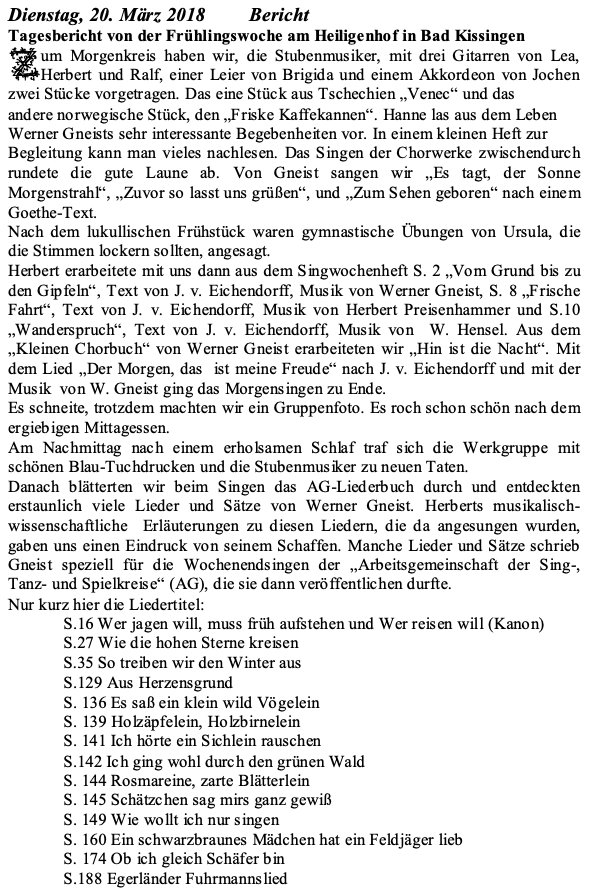

Am 11. März trafen sich auf Einladung der Walther-Hensel-Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft der Sing- Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg fast 30 Teilnehmer um 10 Uhr im Haus der Heimat in Stuttgart.

Anlass waren drei Jubilare:

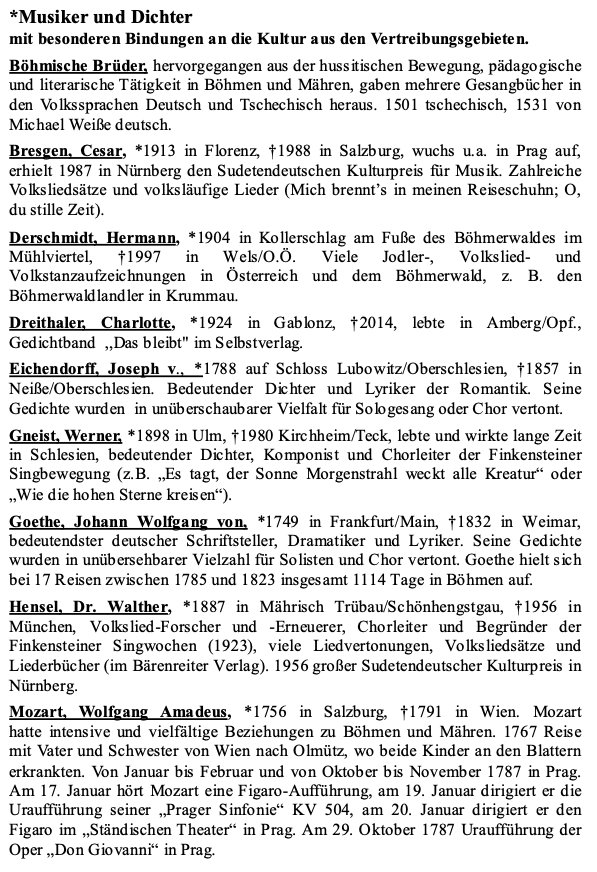

Joseph Freiherr von Eichendorffs, geboren vor 230 Jahren * 10.03.1788 †26.11.1857

Werner Gneist geboren vor 120 Jahren *10.03.1898 †19.08.1980

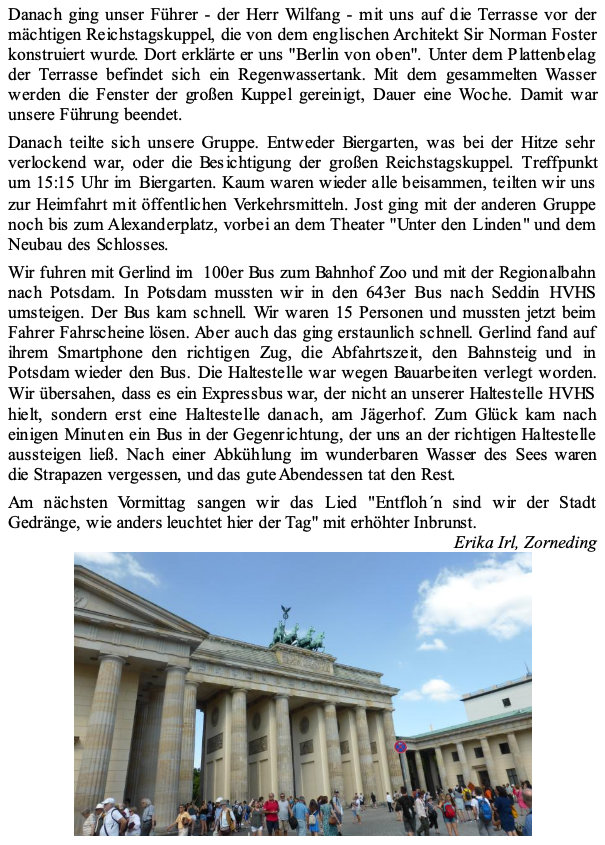

Herbert Wessely gestorben vor 20 Jahren *13.08.1908 †12.03.1998

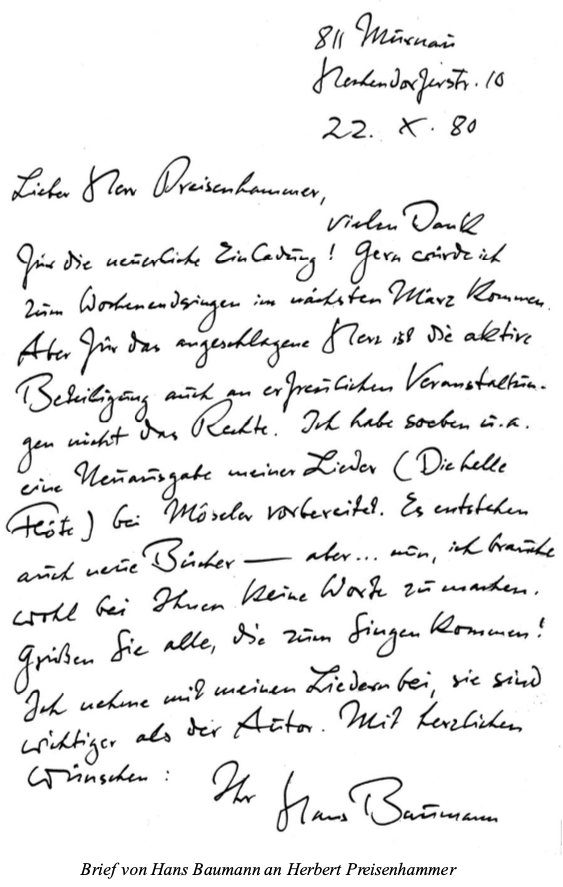

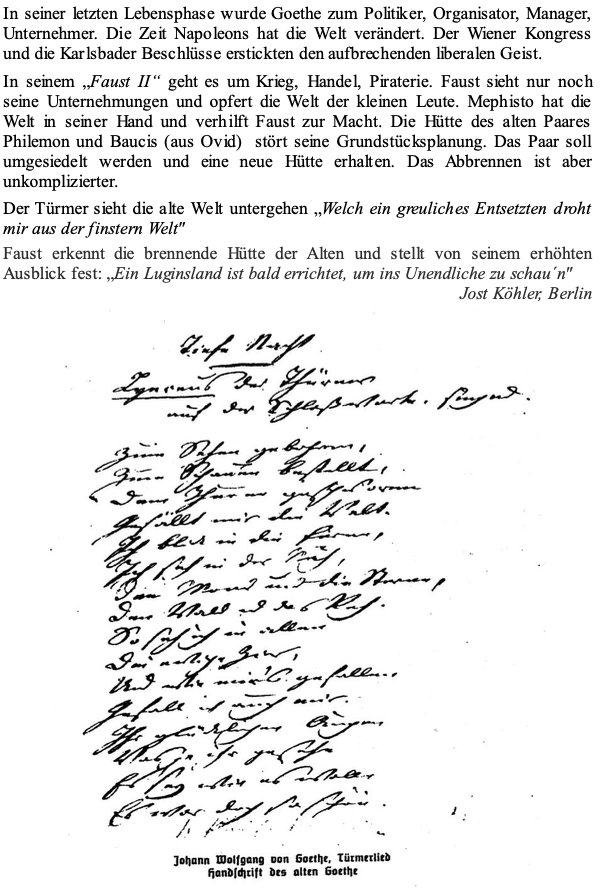

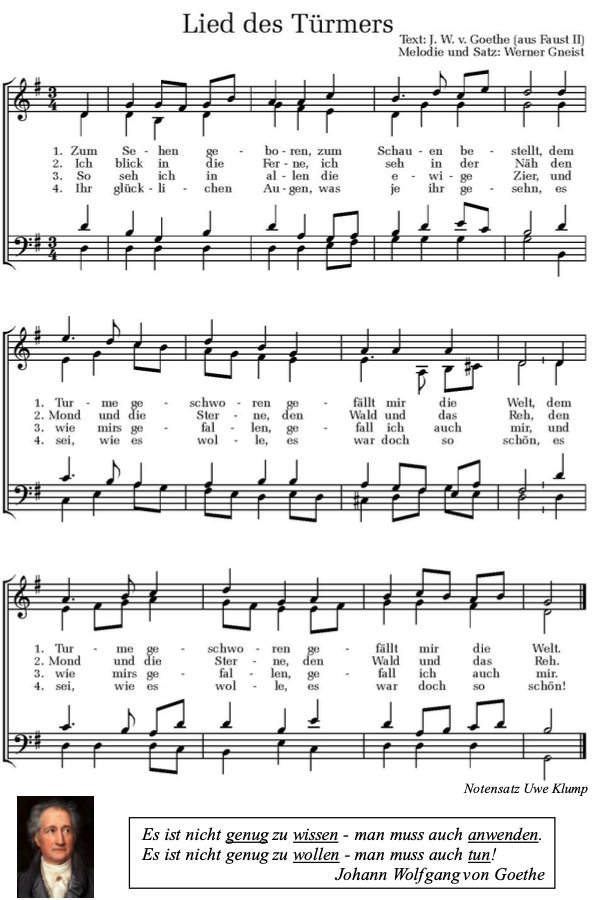

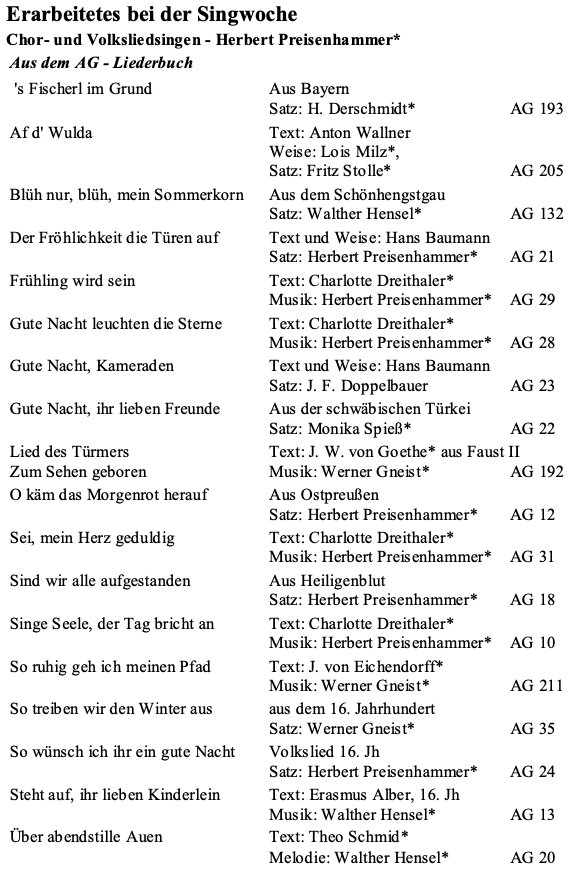

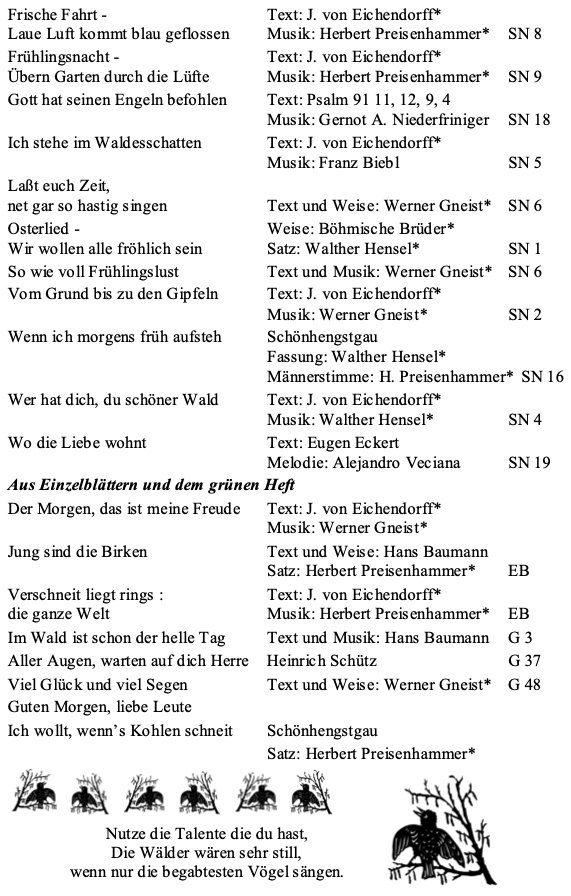

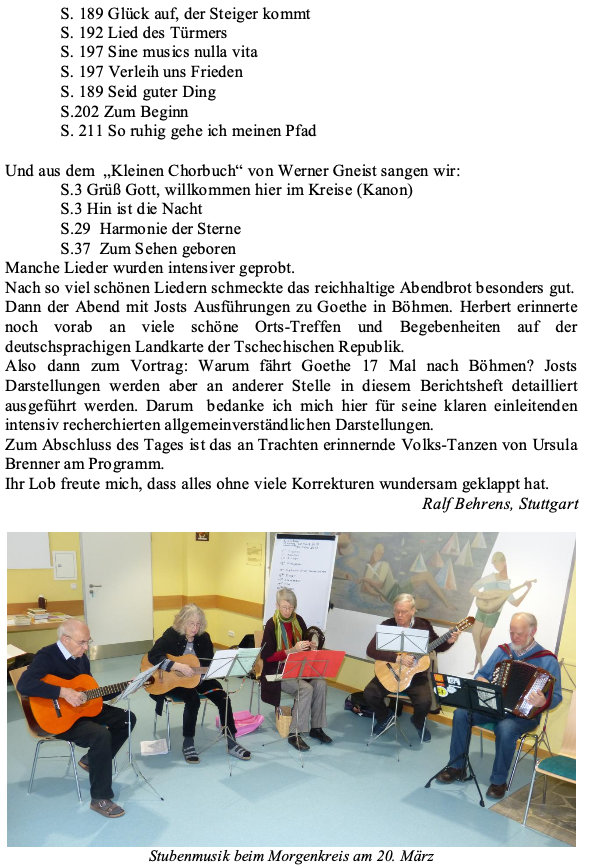

Herbert Preisenhammer und Gerlind Preisenhammer hatten den Tag vorbereitet – Gerlind fiel leider krankheitsbedingt aus. Wir sangen aus Werner Gneists „Kleinem Chorbuch“, dem AG-Liederbuch und dem Geselligen Chorbuch. Außerdem durften wir in das Liederheft der Frühlingssingwoche schnuppern – allen Nicht-Teilnehmern wurde so bewusst, was sie dort versäumen würden. Joseph von Eichendorff ist einer der bekanntesten Dichter der Romantik und seine Gedichte wurden vielfach vertont, auch von Werner Gneist und Herbert. So erklärt sich, dass manche/r Teilnehmer/in die Texte auf andere Melodien oder in anderen Sätzen kannte. Werner Gneist selbst hat zu manchen seiner eigenen Melodien mehrere Sätze geschrieben. Aber auch Worte anderer Dichter, wie z. B. J. W. von Goethe, hat er vertont. Wir begannen mit kleinen Kanons aus Werner Gneists Feder, wie „Grüß Gott, willkommen hier im Kreise“ und gingen über zu Morgen- und Wanderliedern wie „Es tagt, der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur“, „Ihr kleinen Vögelein“, „Nichts kann mich mehr erfreuen“ und anderen. Werner Gneist war ein Morgenmensch und begeisterter Wandervogel.

Viele Wünsche der Teilnehmer wurden singend erfüllt und so wechselten bekannte Chorsätze mit unbekannten ab, wie „Der Frühling ist die schönste Zeit“, Text von Anette von Droste-Hülshoff in der Vertonung von Herbert. Da mussten wir uns schon richtig anstrengen! Als Vertreter der zahlreichen und weniger bekannten Kompositionen in Moll, erarbeiteten wir uns Gneists Abendlied, „Schenke, Herr, uns Ruhelosen Ruhe nach des Tages Tosen!“

.Zwischendurch wurden Erinnerungen an Begegnungen mit Werner Gneist und seiner liebenswürdigen Frau Trudi erzählt, was dem ganzen Tag eine sehr persönliche Atmosphäre verlieh. Von Herbert Wessely sind nur wenige Texte vertont, jedoch hat Herbert Preisenhammer „Uns drängt’s den Tag zu feiern“ in Stil eines wunderschönen „Zwiefachen“ komponiert. Gudrun bereicherte mit ihrer Querflöte mit Überstimme und Zwischenspiel. In den Pausen gab es Gelegenheit, die Kurzlebensläufe und Stationen der Jubilare zu studieren – danke für das Zusammenstellen und Aushängen im Poster-Format, sowie für die angebotenen Getränke.

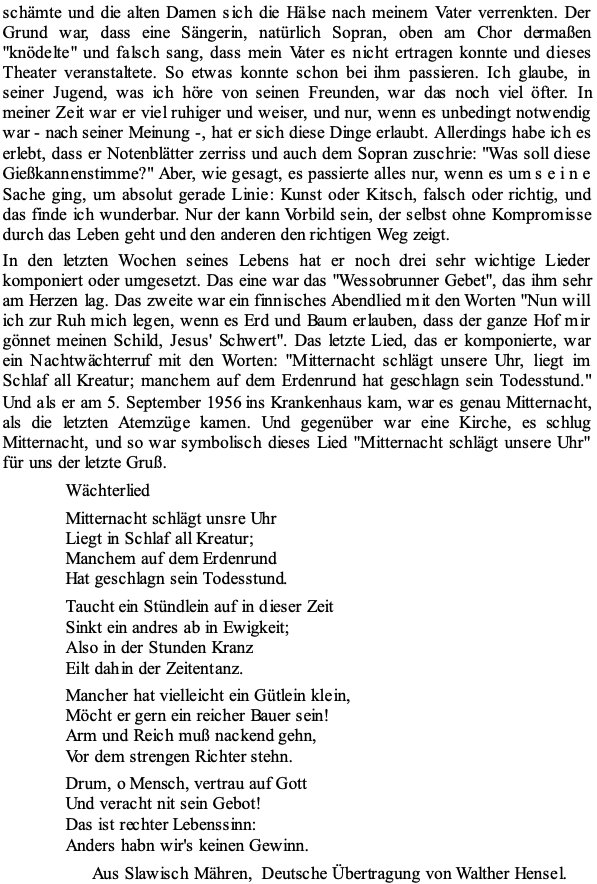

Am Nachmittag erschien der 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Sing- Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, Reinhold Frank, in seiner schönen schwäbischen Festtracht und ehrte einen weiteren Jubilar: Herbert Preisenhammer ist seit 50 Jahren der Singreferent der AG! Reinhold überreichte mit herzlichem Dank eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit.

Die Stunden vergingen wie im Fluge. Beschlossen wurde unser Singen mit Werner Gneists „Wie die hohen Sterne kreisen“ Erfüllt und bereichert traten wir unseren Heimweg an. Danke an alle, die diesen Tag gelingen ließen!

Sigrun Preisenhammer, Löffingen

Navigation

Archiv

Kontakt

Walther Hensel Gesellschaft

Ob dem Stäffele 2

71364 Winnenden

Tel.: 07195 2631

E-Mail: post@walther-hensel-gesellschaft.de