Sonntags-Singen am 11. März 2018

Bericht zum Sonntags-Singen am 11. März 2018 im Haus der Heimat, Stuttgart

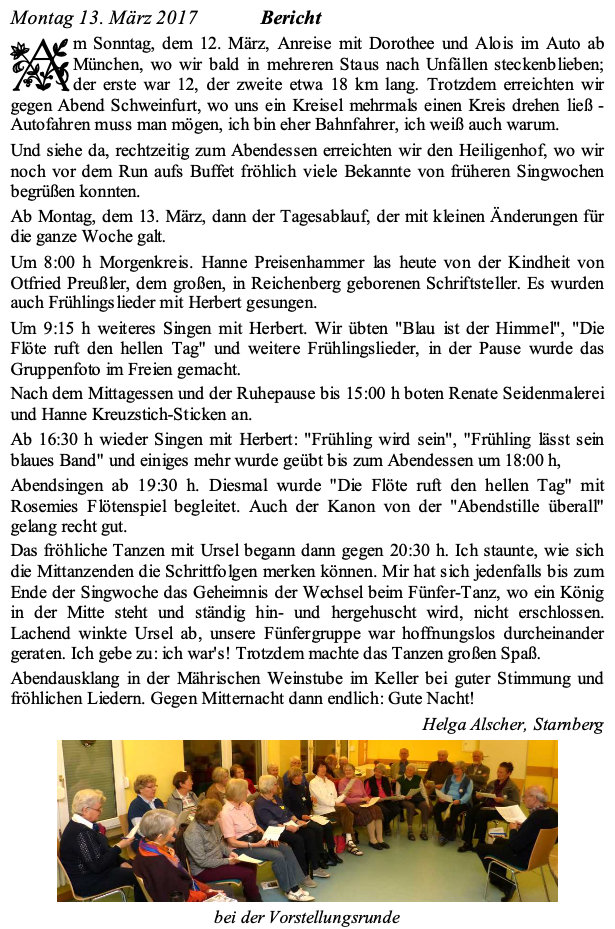

Am 11. März trafen sich auf Einladung der Walther-Hensel-Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft der Sing- Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg fast 30 Teilnehmer um 10 Uhr im Haus der Heimat in Stuttgart.

Anlass waren drei Jubilare:

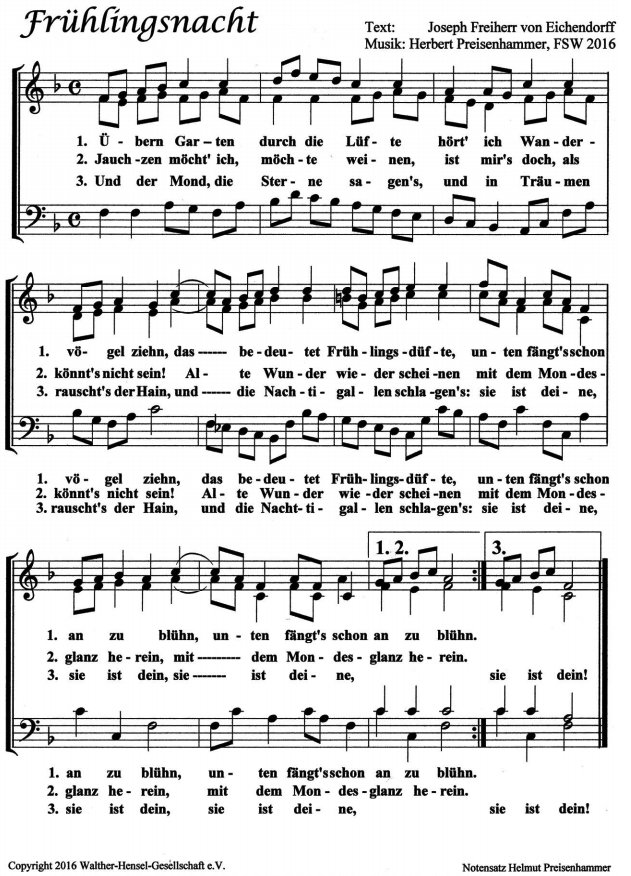

Joseph Freiherr von Eichendorffs, geboren vor 230 Jahren * 10.03.1788 †26.11.1857

Werner Gneist geboren vor 120 Jahren *10.03.1898 †19.08.1980

Herbert Wessely gestorben vor 20 Jahren *13.08.1908 †12.03.1998

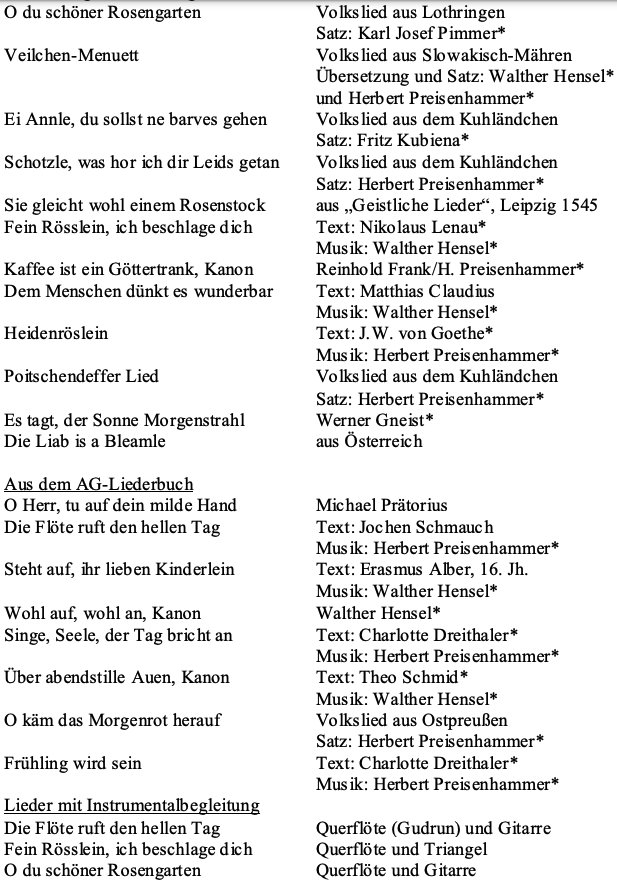

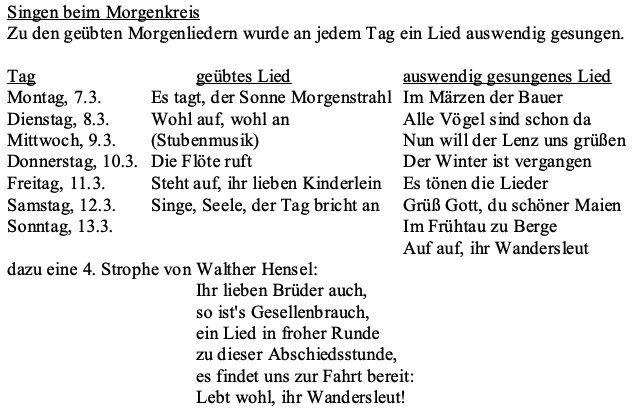

Herbert Preisenhammer und Gerlind Preisenhammer hatten den Tag vorbereitet – Gerlind fiel leider krankheitsbedingt aus. Wir sangen aus Werner Gneists „Kleinem Chorbuch“, dem AG-Liederbuch und dem Geselligen Chorbuch. Außerdem durften wir in das Liederheft der Frühlingssingwoche schnuppern – allen Nicht-Teilnehmern wurde so bewusst, was sie dort versäumen würden. Joseph von Eichendorff ist einer der bekanntesten Dichter der Romantik und seine Gedichte wurden vielfach vertont, auch von Werner Gneist und Herbert. So erklärt sich, dass manche/r Teilnehmer/in die Texte auf andere Melodien oder in anderen Sätzen kannte. Werner Gneist selbst hat zu manchen seiner eigenen Melodien mehrere Sätze geschrieben. Aber auch Worte anderer Dichter, wie z. B. J. W. von Goethe, hat er vertont. Wir begannen mit kleinen Kanons aus Werner Gneists Feder, wie „Grüß Gott, willkommen hier im Kreise“ und gingen über zu Morgen- und Wanderliedern wie „Es tagt, der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur“, „Ihr kleinen Vögelein“, „Nichts kann mich mehr erfreuen“ und anderen. Werner Gneist war ein Morgenmensch und begeisterter Wandervogel.

Viele Wünsche der Teilnehmer wurden singend erfüllt und so wechselten bekannte Chorsätze mit unbekannten ab, wie „Der Frühling ist die schönste Zeit“, Text von Anette von Droste-Hülshoff in der Vertonung von Herbert. Da mussten wir uns schon richtig anstrengen! Als Vertreter der zahlreichen und weniger bekannten Kompositionen in Moll, erarbeiteten wir uns Gneists Abendlied, „Schenke, Herr, uns Ruhelosen Ruhe nach des Tages Tosen!“

.Zwischendurch wurden Erinnerungen an Begegnungen mit Werner Gneist und seiner liebenswürdigen Frau Trudi erzählt, was dem ganzen Tag eine sehr persönliche Atmosphäre verlieh. Von Herbert Wessely sind nur wenige Texte vertont, jedoch hat Herbert Preisenhammer „Uns drängt’s den Tag zu feiern“ in Stil eines wunderschönen „Zwiefachen“ komponiert. Gudrun bereicherte mit ihrer Querflöte mit Überstimme und Zwischenspiel. In den Pausen gab es Gelegenheit, die Kurzlebensläufe und Stationen der Jubilare zu studieren – danke für das Zusammenstellen und Aushängen im Poster-Format, sowie für die angebotenen Getränke.

Am Nachmittag erschien der 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Sing- Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, Reinhold Frank, in seiner schönen schwäbischen Festtracht und ehrte einen weiteren Jubilar: Herbert Preisenhammer ist seit 50 Jahren der Singreferent der AG! Reinhold überreichte mit herzlichem Dank eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit.

Die Stunden vergingen wie im Fluge. Beschlossen wurde unser Singen mit Werner Gneists „Wie die hohen Sterne kreisen“ Erfüllt und bereichert traten wir unseren Heimweg an. Danke an alle, die diesen Tag gelingen ließen!

Sigrun Preisenhammer, Löffingen

Frühlingssingwoche vom 12. bis 16. März 2017

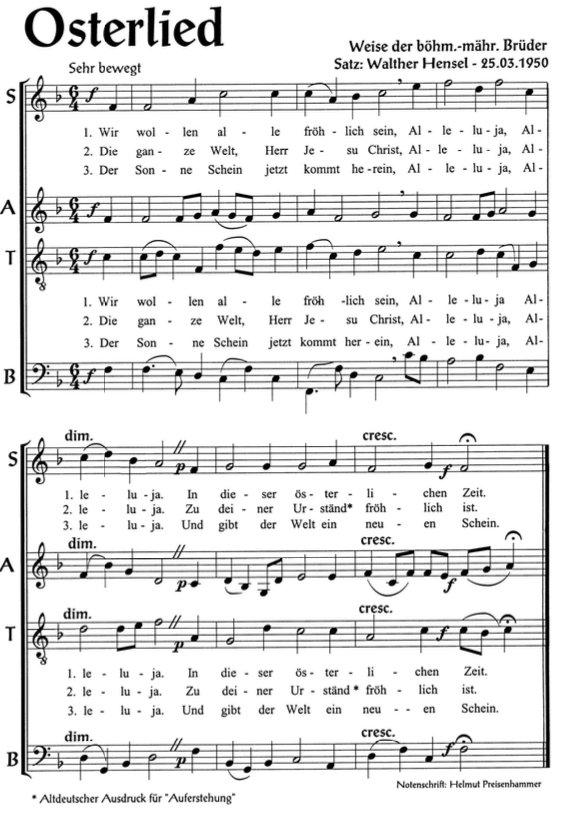

Liebe Teilnehmer an der Frühlingssingwoche, liebe Freunde der Walther-Hensel-Gesellschaft!

Mit sehr gutem Erfolg ist unsere Frühlingssingwoche 2017 verlaufen. Vor allem ist den nahezu dreißig Teilnehmern erneut bewusst geworden, was für einen Schatz an Liedern und Sätzen uns Walther Hensel in seinen Liederbüchern hinterlassen hat und wieviele „Neuschöpfungen“ es gibt, die wir mit großer Freude gesungen haben.

Diese Bemerkungen wollte ich voranstellen, weil es mir selbst so ging wie vielen Teilnehmern, die sich spontan äußerten: Man kann immer wieder Neues und Schönes entdecken. Die Fülle der Lieder, auch der neu entstandenen, ist so immens, dass bei einer Singwoche immer nur ein kleiner Teil gesungen werden kann. So musste wieder einmal der Wunsch nach dem einen oder anderen gerne gesungenen Lied unerfüllt bleiben.

Der Chor hat sich von Tag zu Tag gesteigert, auch wenn die Männerstimmen weniger gut besetzt waren. Die Musiziergruppe der Stubenmusik hat dieser Woche einen besonderen Akzent gegeben und war eine willkommene Bereicherung.

Zum Ende des Tagesprogramms gehört seit Anbeginn der Volkstanz, den uns Ursel wie immer souverän vermittelte.

Dies alles und noch manches mehr, z.B. die einfühlsamen Lesungen zum Morgenkreis über Otfried Preußler und Martin Luther, die abendlichen Singrunden in der Südmährischen Weinstube, die kreativen Handarbeiten mit Renate Becker und Hanne Preisenhammer sowie die notwendigen, aber sehr arbeitsaufwendigen Vor- und Nachbereitungsarbeiten in der Geschäftsstelle, macht „Singwoche“ aus. So möchte ich allen danken für die Mitarbeit bei dieser Frühlingssingwoche, Referenten und Mitarbeitern wie Teilnehmern gleichermaßen.

Ein besonderer Dank gilt dem Haus des Deutschen Ostens in München, dem der Bildungswert unserer Singwochen bekannt ist und das uns auch heuer wieder mit einer finanziellen Zuwendung geholfen hat.

Stuttgart, im April 2017

Stuttgart, im April 2017

Wintersingwoche vom 28. Dezember 2016 bis 04. Januar 2017

Liebe Teilnehmer an der Wintersingwoche, liebe Leser dieses Berichtshefts!

Die Jugendherberge in Titisee-Neustadt im Ortsteil NeustadtRudenberg war erneut die Heimstatt für unsere Wintersingwoche. In 900 Meter Höhe gab es auch dieses Mal keinen Schnee; so fiel das Schneemannbauen für die Kinder aus. Trotzdem gab es keine langweilige Minute. Erst am Abreisetag, dem 4.Januar 2017, war der Schwarzwald verschneit.

Die Singwochentage waren vom Morgen bis zur Nacht ausgefüllt mit Singen und Tanzen, Musizieren und Werken, Spielen und Erzählen. Die Tageseinteilung gleicht einem Ritual mit feststehenden Zeiten. Und trotzdem kommt die individuelle Freiheit und Freizeit nicht zu kurz und lässt einer Kreativität noch Raum.

So wird in diesem Berichtsheft alles Erarbeitete aufgelistet und kann von den Teilnehmern nochmals nacherlebt werden. Eine Singwoche ist keineswegs ein Selbstläufer. Es gehören eine intensive Vorbereitung dazu, Referenten, die sich gründlich auf ihre Aufgaben vorbereiten und Teilnehmer, die gerne mitmachen. Dies alles hat bei dieser Singwoche hervorragend gepasst. Dies muss ich besonders hervorheben, da ich selbst erst am 2. Januar 2017 angereist bin. So teilten sich Manfred Gemkow, Elke Stauber-Micko und Sigurd Kinzler die Singleitung. Ich konnte beim bunten Abend und am Abschlusstag das Erarbeitete im Singen, Musizieren, Werken und Tanzen nur noch genießen. Und es war für mich eine Freude, mit welchem Elan alle bei der Sache waren. So danke ich allen herzlich für die gute Zusammenarbeit und für das fröhliche, ehrenamtliche Mitgestalten der Singwochentage.

Ebenso danken wir dem Innenministerium BadenWürttemberg für eine finanzielle Zuwendung, ohne die unsere Wintersingwoche nicht durchgeführt werden könnte.

Herzliche Grüße Herbert Preisenhammer für die WHG

und Reinhold Frank für die AG Stuttgart,

im Januar 2017

Referenten und Mitarbeiter der Singwoche

Albrecht, Dario, München Morgenkreise

Albrecht, Laura, Xanten, Morgenkreise, Streichergruppe

Brenner, Ursula, Heilbronn, Volks- und Seniorentanz

Frank, Matthias, Stuttgart, Volkstanz

Frank, Petra + Reinhold, Stuttgart, Technische Leiter, Berichtsheft

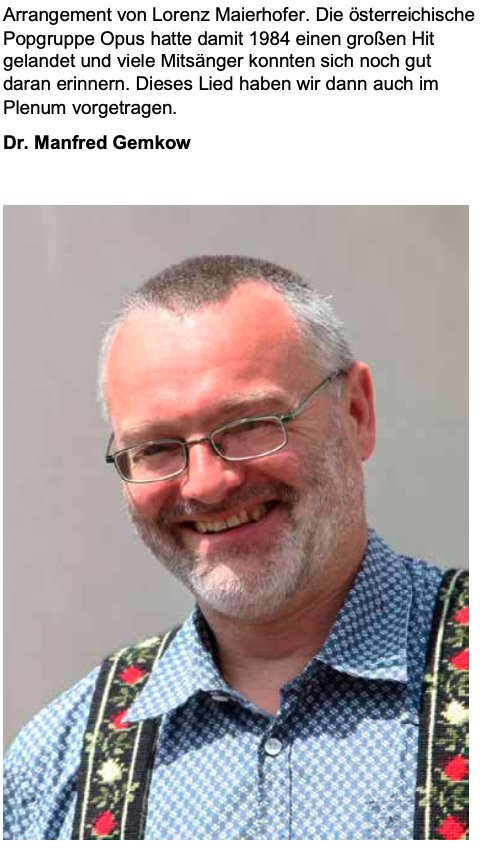

Gemkow, Dr. Manfred, Oberthingau , Stimmbildung und Chorsingen

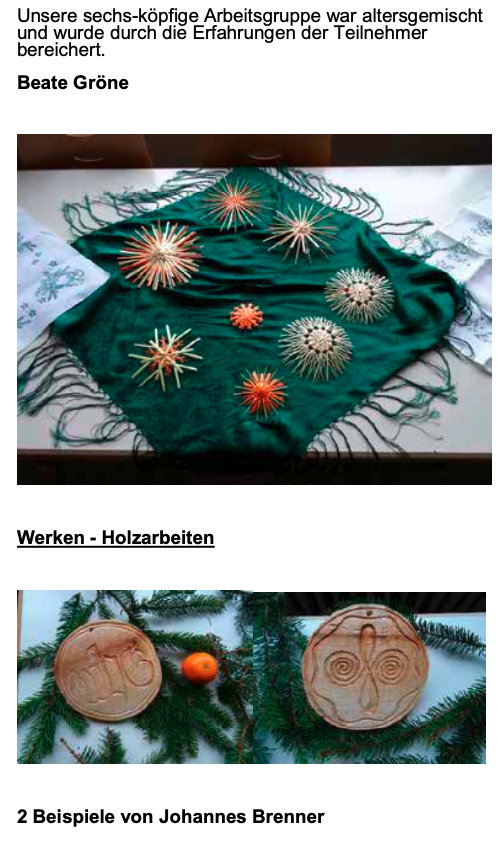

Gröne, Beate, Stuttgart, Werkarbeiten

Januschko, Sabine, Puchheim, Stubenmusik

Januschko, Stefanie, Frankfurt, Kinderbetreuung, Akkordeongruppe

Kinzler, Ruth, Weinstadt, Blockflötengruppe

Kinzler, Sigurd, Weinstadt, Singen, Vokstanzmusik

Micko, Maren, Nürtingen, Helferin Kinderbetreuung

Preisenhammer, Herbert, Stuttgart, Berichtsheft, Singwochenheft, Vorbereitung, Abrechnung

Schneider, Sophie, Löffingen, Kinderbetreuung

Stauber-Micko, Elke, Nürtingen, Singen, Volkstanzmusik, freies Musizieren

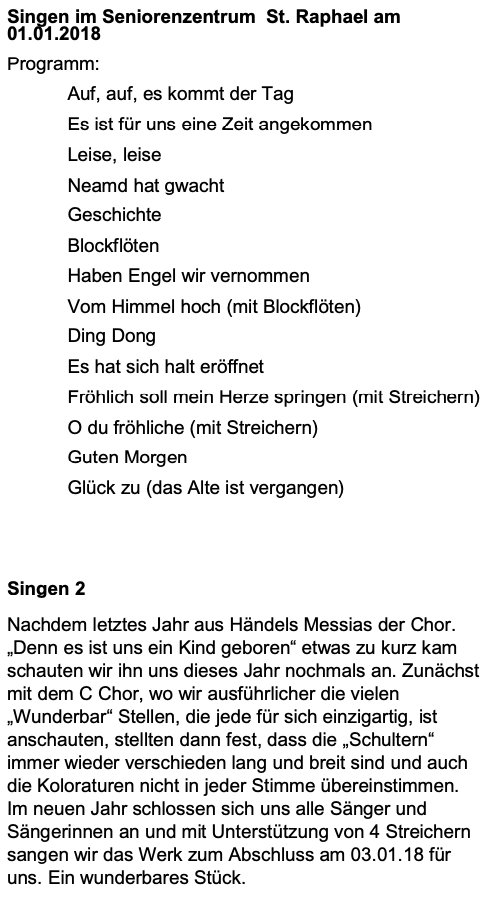

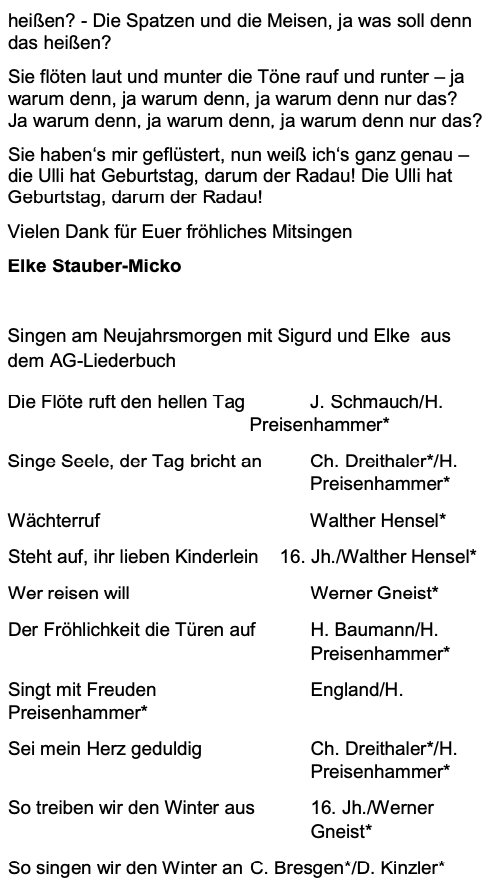

Im Altenheim gesungen

Leb wohl, du liebes altes Jahr Schweiz/H. Preisenhammer*

Wir kommen daher Südbaranja/H. Preisenhammer*

Vater und Mutter Sathmar/H. Preisenhammer*

So singen wir v. Fallersleben/H. Preisenhammer*

Lasst uns auf die Berge gehen H. Kraft/H. Preisenhammer*

Singe, Seele Charlotte Dreithaler*/H. Preisenhammer*

Ein jedes Jahr hat seinen Sinn H. Bahrs/H. Preisenhammer*

Ein Jahr muss nun vergehen H.Baumann/H. Derschmidt*

Wie die hohen Sterne kreisen Werner Gneist*

Gott hat alles recht gemacht Südtirol

Excelsi, wie tut das klingen Böhmen/A. Striz Freu dich,

Erd und Sternenzelt Mähren/H. Preisenhammer*

Heut ist ein Sternlein G. Wolters/H. Preisenhammer*

Niemals war die Nacht so klar Kevelar/H. Preisenhammer*

O Tannenbaum Westfalen/Walther Hensel*

Oh heilges Kind Oberschlesien/H. Preisenhammer*

O Freude über Freude Schlesien/H. Preisenhammer*

Johannessegen Südmären/Widmar Hader*

Singen mit Dr. Manfred Gemkow

Für uns alle galt es von Beginn an mit dem Umstand klar zu kommen, diese Woche ohne Hebbe stemmen zu müssen. Er hat dankenswerter Weise noch alles vorbereitet, aber die Durchführung blieb uns überlassen. Zum Glück wurde ich bestens von Elke Stauber-Micko und Sigurd Kinzler unterstützt. Sie wussten immer Rat und waren mit den Bräuchen und Gewohnheiten der Woche vertraut. So konnte ich mich fast ausschließlich auf die Musik konzentrieren und hatte den Rücken frei von organisatorischen Pflichten. Wir haben uns spontan im kleinen Kreis abgesprochen und die anfallenden Aufgaben entsprechend unserer Stärken verteilt. Herzlichen Dank für eure selbstlose Mithilfe, eure große Geduld und das wohlwollende Verständnis.

Im großen Chor arbeitete ich vorwiegend morgens während der gemeinsamen Singzeit. Es gelang uns das ganze Singheft wenigstens anzusingen. Dazu zählten auch frei eingestreute Kanons, die nicht im Heft abgedruckt waren. Die Kanons von Kickstat und Buxtehude (Gloria und Cantate Domino) waren gute Vorübungen für die eloquenten Koloraturen aus dem Chor Nummer 12 von Händel (Denn es ist uns ein Kind geboren). Der anspruchsvolle Chorsatz war eine echte Herausforderung für uns alle.

Ein richtiger Höhepunkt war das Singen im Altenheim. Dort war ich besonders angetan von der heiteren Atmosphäre und dem großen Elan und Eifer der Besucher. Sie haben alle aus vollem Hals und mit wachsender Begeisterung die Lieder auf dem Liedblatt mitgesungen. Sogar zusätzliche Solostimmen waren aus den Besucherreihen stellenweise zu hören. Dieses kleine Konzert war ein voller Erfolg und das Singen hat allen Beteiligten spürbar viel Freude und Vergnügen bereitet. Danach wurden wir wieder zu einem gemütlichen Schwätz und einem kleinen Imbiss in den Saal eingeladen.

Im großen Chor konnte ich die Lieder Heller Stern in der dunklen Nacht, Gott hat seinen Engeln und den Zottelmarsch erproben. Letzteren haben wir authentisch marschierend im Chorsaal als spontane Choreografie erklingen lassen. Die jüngeren Teilnehmer konnten mit mir vier Lieder proben, die eine etwas intensivere Erarbeitung erforderten. Wir sangen das englische Weihnachtslied „Deck the hall“, ferner ein zeitgenössisches, modernes Arrangement von „Leise rieselt der Schnee“ und einen Weihnachtschor nach einer romantischen Vorlage von Dmitry S. Bortniansky. Als weltliches Äquivalent brachte ich den Schlager „Lollipop“ mit, 8 dessen Ausführung mit begleitenden Rhythmusinstrumenten viel Spaß bereitet hat.

Für die Kürze der verfügbaren Zeit konnten wir dennoch erstaunlich viel probieren. Die neu eingeführte „Gleitzone“ beim Singen und Tanzen (sie wurde für das orientierungssuchende Mittelalter eingerichtet) hat sich bestens bewährt. Man konnte selbst entscheiden wo man mitmachen wollte. Die erstmals parallel ablaufenden Sing- und Tanzangebote sollten somit beibehalten werden. Auf die vielen Extrawünsche musste im Ni-Shen-Chor oder in anderen spontan entstandenen Ensembles eingegangen werden. Dafür wurde dann die Nacht zum Üben genutzt. Manche dieser Lieder blieben den nicht direkt daran Beteiligten verborgen.

Dr. Manfred Gemkow

Singen mit Elke Stauber-Micko

Dieses Jahr hatten wir uns aus Händels Messias den Chor. „Denn es ist uns ein Kind geboren“ als größeres Werk herausgesucht. „Wunderbar, Herrlicher …“ ertönte es wiederkehrend. Wunderbar, dass man sich hier immer wieder nach abenteuerlichen Koloraturen gemeinsam treffen konnte.

Ko|lo|ra|tur 〈f.; –, –en; Musik〉 virtuose Verzierung des Gesangs in hohen Lagen durch Triller, Läufe usw [< lat. coloratus, Part. Perf. zu colorare »färben«; zu color »Farbe«] www.wissen.de

Wir beschäftigten uns in der Gruppe der älteren Teilnehmer mit dem Aufbau des Stückes etwas ausführlicher und vor allem schauten wir uns die Koloraturen genauer an (auch die Bässe sind hier stark gefordert!). Als für uns alle klar war, dass wir dieses Stück nicht im Altenheim zur Aufführung bringen werden, haben wir uns entschlossen, es als unseren Abschluss mit Unterstützung von 4 Streichern zu singen. Von vielen Seiten hörte ich, wie schön doch dieser Chor sei und vor allem mit den Streichern zusammen wundervoll klingt. Vielleicht wagen wir uns nächstes Jahr nochmals an dieses Werk – und mit der jetzt bereits erlangten Erfahrung wird es ein tolles Klangerlebnis werden.

Drum herum hatten Hebbe und Manfred im Wintersing– wochenheft noch manch Schönes zusammengestellt. Danke an Manfred, dass er den größten Teil der Singarbeit übernommen hat! (siehe Manfreds Bericht). Was ansonsten noch gesungen wurde hat Ursel dankenswerter Weise mitgeschrieben. So vielseitig, dass man sich gar nicht alles merken kann. Von Neujahrsliedern über Madrigale, ein „Guten Morgen seid ihr wach-Lied“, etc.

Besonders schön fand ich das Wunschkonzert am Morgen des 01.01.2017 für alle Wachen, in dem einmal wieder das AG Buch durchstöbert wurde. Sigurd und ich hatten sehr viel Freude am euch begleiten mit Geige und Bratsche oder vornehmer Violine und Viola. Es hat mir mit Sigurds Hilfe viel Spaß gemacht mit Euch zu singen.

Elke Stauber-Micko

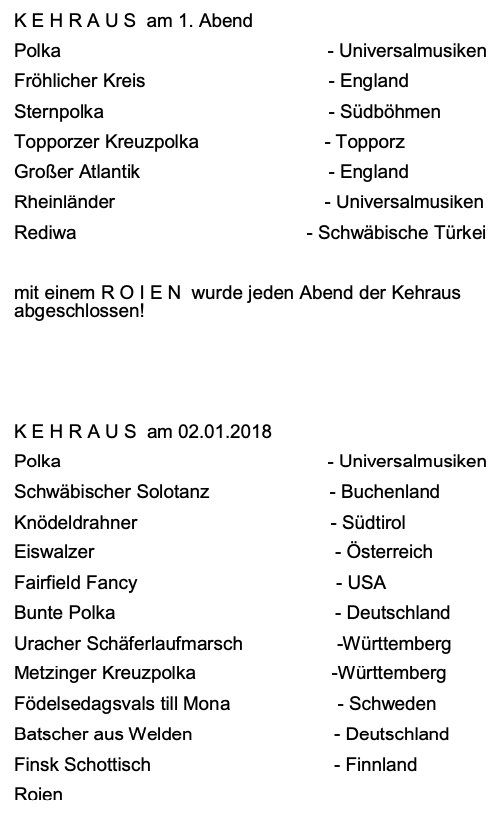

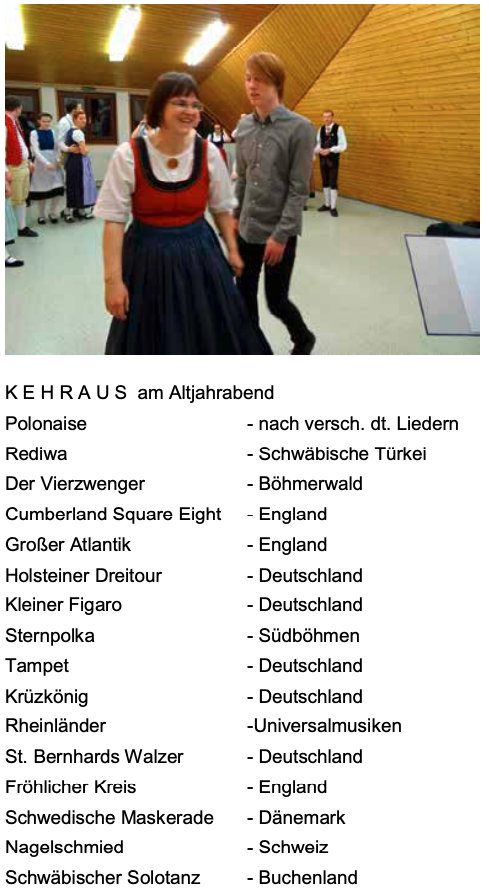

Tanzen Gruppe C mit Ursula Brenner

Uracher Schäferlaufmarsch Baden-Württemberg

Schwäbischer Solotanz Buchenland

St.Bernhards Walzer Deutschland/Österreich

Menuettwalzer Deutschland

Rosentor Deutschland

Mühlenpolka Deutschland

Bumerang Deutschland

Der lange Weg Deutschland

Kleiner Figaro Deutschland

Bell of the ball Deutschland

Tips of my fingers Deutschland

Walking in wintertime Deutschland

Die Fünfte ist die Beste Niederlande

An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön. Durch die diesjährige „Umgruppierung“ hatten wir mehr Möglichkeiten mit den Tänzen. Ich freue mich, dass alle fröhlich mitgetanzt haben. Ein besonderer Dank geht natürlich an SIGURD KINZLER, der uns wieder mit seiner Geige gekonnt zum Tanz aufspielte.

Ursula Brenner

Besonders angetan war ich von der Begeisterung und der Motivation der Gruppe, wir konnten konzentriert und intensiv Tänze erlernen. Sogar die ungeübten Tänzerinnen und Tänzer haben schnell in die oft schwierigen Tänze gefunden. Ich möchte mich hiermit für die hervorragende Mitarbeit bedanken.

Matthias Frank

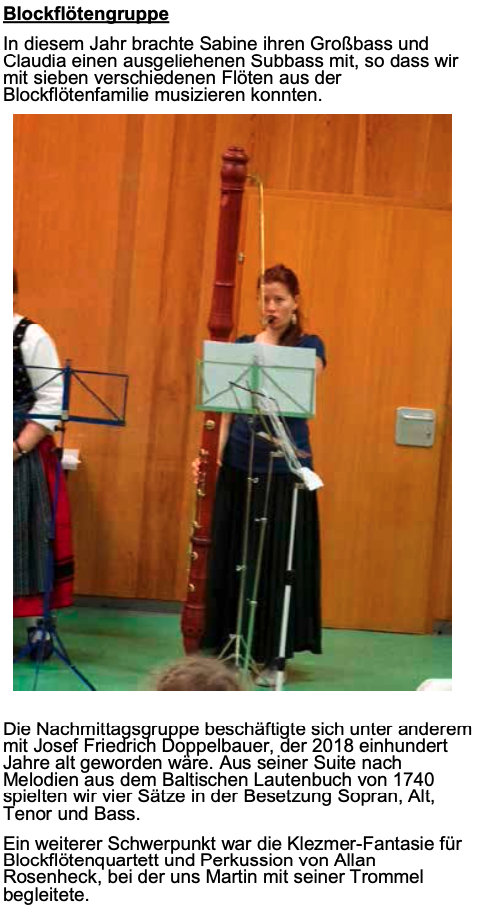

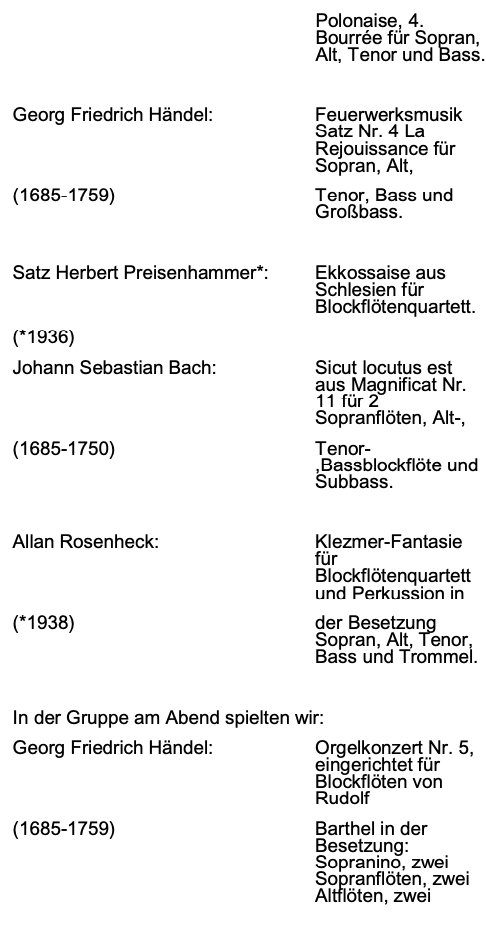

Blockflötengruppe mit Ruth Kinzler

Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.

Yehudi Menuhin (1916 – 1999)

Diese Aussage des vor hundert Jahren geborenen Yehudi Menuhin wurde bei der Wintersingwoche verwirklicht. Vom frühen Morgen (Weckdienst) bis spät in die Nacht (Proben für den Morgenkreis usw.) wurde gesungen, musiziert und getanzt.

Die Blockflötengruppe hatte meist zweimal am Tage die Chance, zusammen zu musizieren. Wir beschäftigten uns mit Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, darunter von einigen Jubilaren mit runden Geburtstagen oder runden Todesjahren. So feierten im Jahr 2016 Herbert Preisenhammer und Viktor Fortin ihren achtzigsten Geburtstag. 2017 jährt sich zum 190. Mal der Todestag von James Hook und zum 250. Mal der Todestag von Georg Philipp Telemann.

Ich möchte mich bei allen Mitspielerinnen und Mitspielern bedanken.

Ruth Kinzler

Streichergruppe mit Laura Albrecht

Mit der Streichergruppe hatten wir uns diesmal ein großes Werk vorgenommen: das Violinkonzert in f-moll von Antonio Vivaldi, auch bekannt unter dem Namen „Der Winter“.

Das erforderte natürlich etwas mehr Vorbereitung als unser übliches Programm, da wir erst noch die Orchesternoten besorgen und dann verschicken mussten, damit jeder seine Stimme schon vor der Singwoche üben konnte und wir nicht vor Ort anfangen mussten, die ganzen vielen Vorzeichen zu lesen.

Auch in Rudenberg verbrachten wir letzten Endes den Großteil unserer Übzeit mit Vivaldi und spielten nur ein anderes Stück, eine Pastorella, die wir dann auch beim Morgenkreis zu Gehör brachten. Ein ganz großes Lob an alle Mitspieler, dass ihr euch auf diese detaillierte Art des Probens eingelassen habt, natürlich auch an unsere Solistin Annalena und an alle anderen Solisten, die sich am zweiten Satz des Konzerts versuchten.

Die Arbeit mit euch hat mir wieder sehr viel Freude bereitet und ich bin sehr stolz, dass wir es letzten Endes doch geschafft haben, die Aufführung beim Abschlussmusizieren rein kammermusikalisch ohne Dirigent zu gestalten.

Laura Albrecht

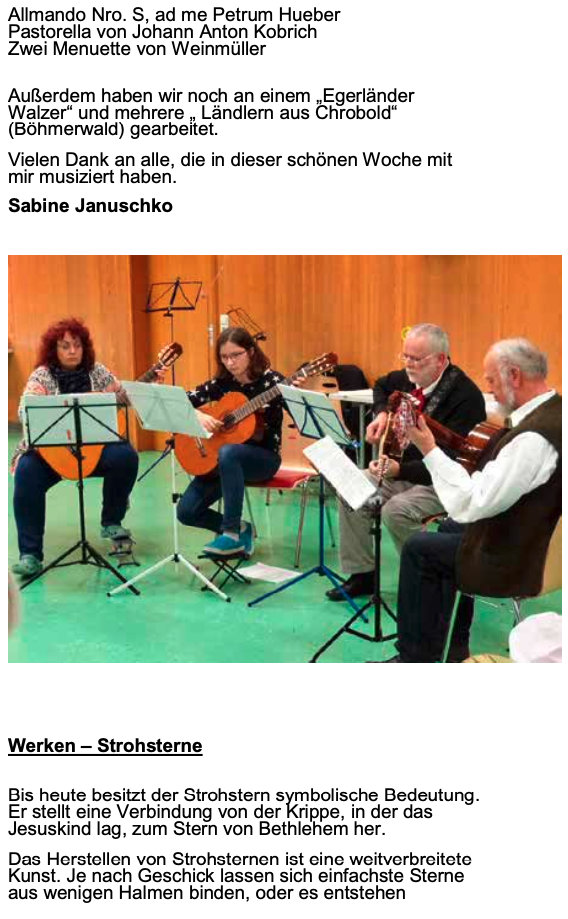

Stubenmusik mit Sabine Januschko

In diesem Jahr durfte ich die Stubenmusik leiten. Dadurch ergab sich eine etwas andere Besetzung, was die Arbeit sehr interessant machte. Wir spielten mit 4 Gitarren und einem Scheitholz.

Es war ein sehr harmonisches gemeinsames Musizieren und wir konnten viele Stücke erarbeiten. Vielen Dank an alle, die in dieser schönen Woche mit mir musiziert haben.

Sabine Januschko

Akkordeon-Gruppe mit Stefanie Januschko

Sehr erfreulich war, dass die Akkordeon-Gruppe dieses Mal aus mehr als zwei Musikern bestand. Zu dritt erarbeiteten wir die Woche über drei Stücke. Hey Jude von den Beatles und den Städler-Ländler präsentierten wir beim Abschluss– musizieren. Das Kufsteiner Lied in einer Bearbeitung von Alfons Holzschuh wollte nicht perfekt gelingen, sodass wir es nur für uns spielten. Vielen Dank an Robin und Sophie für das gemeinsame Musizieren.

Stefanie Januschko

Es fanden sich dazu ein:

5 Geigen, 2 Flöten, 2 Akkordeon, 1 Cello. Es waren ein paar „alte Hasen“ und ein paar „Neue Gesichter“ dabei. Beides freut mich sehr. Wie schnell ihr alles aufgenom– men habt – unglaublich!

In der kurzen Zeit schafften wir es 4 Stücke einzustudieren. Pippi Langstrumpf zum Abschluss durfte nicht fehlen! Ich bedanke mich bei allen Mitspielern für das Mitmachen und die Experimentierfreude!

Elke Stauber-Micko

Kinderprogramm mit Sophie Schneider und Stefanie Januschko

Dieses Jahr war die Kindergruppe klein aber fein und umfasste eine Altersspanne zwischen 6 und 12 Jahren. Wir haben Mandalas gemalt, „Skip-Bo“ gespielt, gebastelt, kleine Taschen und Geldbeutel bedruckt und aus Wolle Dekokugeln gewickelt. Auch Musizieren und Tanzen kamen nicht zu kurz.

Wir begleiteten mit verschiedenen Instrumenten die Lieder „In einem Jahr sind wir wieder zurück“ und das israelische Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“. Beim Tanzen konnten wir uns schon an anspruchsvollere Tänze Wagen: Madeleine, Auf der Jagd, Neuer Klapptanz und die Spitzbuben Polka aus dem Sudetenland. Als Gute-Nacht-Geschichte hörten die Kinder „Die Kinder aus Bullerbü“ von Astrid Lindgren. Es war mal wieder eine schöne und harmonische Woche.

Stefanie & Sophie

Singwochen-Allerlei:

Begrüßungsabend. Alle simmer do, alle simmer do….. Ja, so schön das Liedlein klingt zum Beginn der Singwoche, aber leider sind wir doch nicht vollständig. Gudrun und Hebbe können nicht dabei sein. Aber Hebbe hat ja alles gut vorbereitet, so als Motor und „Erfinder“ dieser Winter-Singwochen. Er hat alles in die Hände von Reinhold Frank gelegt, der mit einem guten und bereitwilligen Team die Woche leiten wird. Wir hoffen aber, dass die Gesundheit von Gudrun sich stabilisiert, so dass Hebbe die letzten drei Tage doch noch kommen und dieser schönen Gemeinschaft beiwohnen kann.

(Zum Abschluss hat es ja dann noch geklappt) Also, alles Gute und herzlich willkommen!

Ursula Brenner

Wintersingwoche, Erlebnisse eines Neulings

Ich als Neuling in der Wintersingwoche wurde gebeten, einige Worte darüber zu schreiben, wie es mir die acht Tage erging und ob es mir gefiel. Letzteres kann ich zwar nur bestätigen, aber immer schön der Reihe nach!

Zunächst begann alles damit, dass Annalena und Elke mir schon zum zweiten Jahr in Folge erzählten, wie toll die ganze Angelegenheit doch sei und dass ich das mal ausprobieren solle. Dementsprechend neugierig war ich natürlich auf der Fahrt zur Herberge, da ich mir nichts Konkretes unter „Wintersingwoche“ vorstellen konnte. Nach dem ganzen Auspacken war dann die erste Versammlung, und ich war sofort begeistert von unserem Chorleiter Manfred Gemkow! Ein musikalischer Spaßvogel war eine willkommene Abwechslung, da ich den Chorleiter aus unserer Schule kenne und der hat, sagen wir mal, etwas durchwachsenere Launen. Es war grandios! Die Organisation war, nur so nebenbei erwähnt, übrigens top!

Unbedingt angesprochen gehört auch das folgende Thema: Die allabendliche Begegnung der, nun, man kann sie getrost „Verrückten“ nennen, die das scheinbar unüberwindbare Bedürfnis zu haben schienen, jeden Abend ein bisschen länger wach zu bleiben und so ihrer Fitness für die nächsten Tage den Garaus zu machen! Lustige Gespräche und verrückte Ideen trugen jedoch zu blendender Laune bei allen Beteiligten bei. Die Müdigkeit konnte man jedoch teils an den immer unsinniger werdenden Gesprächsthemen, verbunden mit minutenlangen Lachflashs merken. Die Abende waren aber trotzdem für mich immer ein Highlight des Tages und ich freute mich schon morgens darauf! Es kamen auch echt gute Ideen dabei heraus, deren Umsetzung sich sehr lustig gestaltete. Ein Beispiel? Der Zottelmarsch in noch kreativer, als er eh schon ist.

Auch ansonsten war die Woche super! Das Tanzen, vor dem ich anfangs als blutiger Anfänger so Angst hatte, machte schlicht und ergreifend Spaß und auch das Musizieren war ein von mir gern gesehener Programmpunkt.

Man darf jedoch nicht vergessen zu erwähnen, dass die Freizeit nicht zu kurz kam. Es war jeden Mittag Zeit genug um schwimmen zu gehen, einen Spaziergang zu machen usw. Ich mochte die Atmosphäre, die die ganzen acht Tage über freundlich und angenehm war, und ich wusste, hier finde ich ausschließlich Freunde und tolle Menschen. Ich wurde so unglaublich gut aufgenommen, dass ich nie auch nur einen Gedanken daran verschwendete, ob es die richtige Entscheidung war, mitzugehen.

Es war eine wahnsinnig schöne Zeit und mit Vorfreude auf die kommende Wintersingwoche möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir das Leben dort so leicht gemacht haben!!! Dass in der WiSiWo 2017 zu 100% wieder mit mir zu rechnen ist, steht völlig außer Frage!

Yannick Kinzler 16 Jahre

Impressum

Walther-Hensel-Gesellschaft e.V.

Vorsitzender Herbert Preisenhammer

Erzbergerstr. 58,

70191 Stuttgart

Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg e.V. Vorsitzender:

Reinhold Frank

Böblinger Str. 457,

70569 Stuttgart

Impressum

Berichtsheft der Wintersingwoche 2016/2017 Herausgegeben von den veranstaltenden Organisationen Schreibarbeiten und Zusammenstellung Herbert Preisenhammer und Reinhold Frank © Walther-Hensel-Gesellschaft 2017 Die Berichte geben die Meinung der Verfasserin/des Verfassers wieder.

Die Fotos stammen aus den Kameras von Wolfgang Fingerle, Martin Januschko, Hans-Urs Hofer, Katja Hanke, Ruth Kinzler, Reinhold Frank u.a.

Offenes Singen am 14. Mai 2016

Offenes Liedersingen beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg

am 14.05.2016 mit Herbert Preisenhammer

„Schöne alte Lieder weiß ich“ (Joseph von Eichendorff)

Frühlingssingwoche vom 06. bis 13. März 2016

Liebe Teilnehmer an der Frühlingssingwoche,

liebe Freunde der Walther-Hensel-Gesellschaft!

Mit sehr gutem Erfolg ist unsere Frühlingssingwoche 2016 verlaufen. Vor allem ist den 28 Teilnehmern erneut bewusst geworden, was für einen Schatz an Liedern und Sätzen uns Walther Hensel in seinen Liederbüchern hinterlassen hat. Wir alle haben erfahren, dass es sich lohnt, das Finkensteiner Liederbuch durchzublättern und die Lieder zum Klingen zu bringen. Welche Vielfalt liegt da verborgen in Texten und Melodien, vokalen und instrumentalen Begleitstimmen!

Diese Bemerkungen wollte ich voranstellen, weil es mir selbst so ging wie vielen Teilnehmern, die sich spontan äußerten: Man kann bei Hensel immer wieder Neues und Schönes entdecken. Die Fülle der Lieder, auch der neu entstandenen, ist so immens, dass bei einer Singwoche immer nur ein kleiner Teil gesungen werden kann. So musste wieder einmal der Wunsch nach dem einen oder anderen gerne gesungenen Lied unerfüllt bleiben. Der Großteil des Gesungenen entstammte allerdings nicht von Hensel. Davon gibt die Liederliste Auskunft.

Unter den Referenten und Mitarbeitern möchte ich besonders Hannelore nennen, die sich in die Lebensgeschichte von Marie von Ebner-Eschenbach vertieft hat und uns jeden Tag zum Morgenkreis einen Abschnitt ihres Lebens nahebrachte. Genau an ihrem 100. Todestag, dem 12.März 2016, dachten wir besonders an sie und sangen: Ein kleines Lied, wie geht’s nur an.

Dann erfreute uns bei einem Morgenkreis und beim Abschlussmusizieren Gudrun mit ihrer Stubenmusikgruppe. Das war eine große Bereicherung der Woche. Schließlich muss noch der Ausflug in die Rhön nach Bischofsheim erwähnt werden. Wieder haben wir unseren Horizont um Bad Kissingen erweitert. Dies alles und noch manches mehr, z.B. die abendlichen Singrunden in der Südmährischen Weinstube, die kreativen Handarbeiten mit Renate Becker und Hannelore sowie die notwendigen Vor- und Nachbereitungsarbeiten durch Hannelore und Helmut Preisenhammer in der Geschäftsstelle machen „Singwoche“ aus.

So möchte ich allen danken für die Mitarbeit bei dieser Frühlingssingwoche, Referenten und Mitarbeitern wie Teilnehmern gleichermaßen. Ein besonderer Dank gilt dem Haus des Deutschen Ostens in München, dem der Bildungswert unserer Singwochen bekannt ist und das uns auch heuer wieder mit einer finanziellen Zuwendung geholfen hat.

Stuttgart, im April 2016

Stuttgart, im April 2016

Referenten:

Becker, Renate Herzogenrath Basteltechniken

Brenner, Ursula Heilbronn Volkstanz, Seniorentanz

Köhler, Jost Berlin Ausflug

Preisenhammer, Herbert Stuttgart Leitung, Chorsingen

Preisenhammer, Gudrun Stuttgart Stubenmusik

Preisenhammer, Hannelore Winnenden Handarbeiten, Kasse

Preisenhammer, Helmut Winnenden Vorbereitung, Berichtsheft

Erarbeitetes bei der Singwoche

Chor- und Volksliedsingen – Herbert Preisenhammer

Stubenmusik – Gudrun Preisenhammer

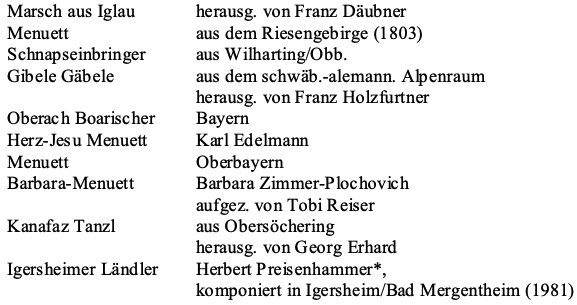

Die Stubenmusikanten konnten sich wieder auf eine bewährte Besetzung verlassen. Wir kannten uns schon von den vorausgegangenen Frühlingssingwochen und hatten folgende Instrumente im Gepäck: eine Leier (Brigida), ein Scheitholz (Ursel), ein Hackbrett (Gudrun), ein kleines elektrisches Klavier, das sogar auf einem Stuhl Platz findet, (Alois) und drei Gitarren (Lea, Jochen und Ralf). Das extra für diese Woche zusammengestellte Notenheft hatte ich im Voraus verschickt, so dass sich jeder mit den Melodien vertraut machen konnte. Bald waren wir wieder ein eingespieltes „Team“ und konnten beim Morgenkreis am Mittwoch die Lesungen von Hanne mit zwei kleinen Menuetten umrahmen. Viel Zeit investierten wir für den drei Seiten umfassenden „Igersheimer Ländler“, den Herbert für eine Ostersingwoche in Igersheim komponiert hatte und den wir beim Abschlussmusizieren zu Gehör bringen konnten.

Insgesamt erarbeitete die Stubenmusik folgende Stücke:

Wir waren eine harmonische Gruppe, und die Musikstunden machten wieder so richtig Spaß!

Gudrun Preisenhammer, Stuttgart

Tänze bei der Frühlingssingwoche 2016

Siebenbürger Rheinländer Fröhlicher

Kreis Großer Atlantik Holsteiner Dreitour

Schwarzerdener De Kolom,

Topporzer Kreuzpolka Kleiner Figaro Sonderburger

Doppelquadrille Bremer Quadrille

Uracher Schäferlaufmarsch

Speziell aus dem Programm des Bundesverbandes für Seniorentanz:

Lage Vuurske

Something Old

Ich bedanke mich an dieser Stelle gerne für das fröhliche Mittanzen, vor allem mit einer so großen Beteiligung!!! Viele kommen möglicherweise nur einmal im Jahre zum Tanzen, deshalb freut es mich umso mehr, wenn wir in einer so fröhlichen Gemeinschaft den Tag beschließen können. Herbert fand auch jeden Abend ein passendes Lied für den Roien.

Und wer wünscht Euch jetzt a guats Nächtle ?!?

Ursula Brenner, Heilbronn

Frühlingshafte Dekorationen

In dieser Frühlingswoche haben wir die besondere Art des Nadelfilzens (Trockenfilzen) kennengelernt.

Einfache Blüten entstehen, wenn man farbige Filzwolle zu Schlingen auf einen dicken Schwamm legt und mit einer Filznadel immer wieder in die Wolle sticht. Die Filznadel ist sehr spitz und kantig, hat auf jeder Seite Einkerbungen in verschiedenen Abständen. Sie ist so geformt, dass beim Einstechen in die Wolle die oberen losen Fasern nach unten ziehen. Durch das mehrmalige Einstechen werden die Fasern verhakt. Das bedeutet, je mehr man den Vorgang wiederholt, umso dichter wird der Filz.

Eine besondere Herausforderung war das Befilzen von Ostereiern. Zunächst haben wir einen weißen Vorfilz auf ein Styroporei aufgenadelt und anschließend mit bunter Filzwolle Motive aufgestochen. Die Teilnehmer waren mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden. Als weitere Frühlingsdekoration falteten wir mit Origamipapier Schmetterlinge und Tulpen.

Es war eine harmonische, motivierte Werkgruppe. Mir hat die Singwoche wieder viel Freude bereitet, besonders, dass ich beim Werken mein Wissen und Anregungen weitergeben konnte. Die Ausstellung war klein aber fein.

Renate Becker, Herzogenrath

Zwirnknöpfe und Knopfblüten

Zwirnknöpfe nähen ist eine alte Kunst und wurde früher in Heimarbeit von der ganzen Familie ausgeführt. Die weißen Zwirnknöpfe waren kochfest und wurden an Unterwäsche, Blusen und Bettzeug verwendet. Auch die Kinder mussten schon mithelfen. Eine alte Knopfmacherin erzählt, dass sie zusammen mit ihrer Schwester täglich zwei Karten mit je 48 Knöpfen genäht haben. Es war für sie selbstverständlich, noch vor dem Schlittenfahren Knöpfe zu nähen. Nach dem Krieg gab es für 960 Knöpfe 30 Schillinge. Das war äußerst wenig, aber die Familien nähten, weil sie darauf angewiesen waren.

Wir versuchten uns bei der Singwoche mit Knöpfe nähen. Zubehör: Alu-Dichtringe in verschiedenen Größen, Häkelgarn (No 10) in unterschiedlichen Farben, Schere, Stopfnadel mit großem Öhr, Freude und Spaß und … etwas Geduld. Als Grundlage verwendeten wir Aluminium Dichtringe wie sie in der Autoindustrie gebraucht werden. Darauf wird das Grundgerüst „aufgeschlagen“ und mit einem Kreuz gesichert. Anschließend weitere Fäden in anderer Farbe dazugeschlagen und den Rand abgenäht. Der erste Knopf war noch recht mühsam. Bei weitern ging es schon flotter. Nun kann man mit Farbe und Muster spielen. Margarete hat (dank Renates Hilfe mit Seidenbändern) eine hübsche Kette gefertigt. Zum Glück brauchen wir uns mit Zwirnknöpfen kein Zubrot erarbeiten. Spaß hat es dennoch gemacht. Zur Entspannung häkelten wir noch Knopfblüten für den Osterstrauch.

Danke euch allen, die mitgenäht („gestichelt“) haben.

Hanne Preisenhammer, Winnenden

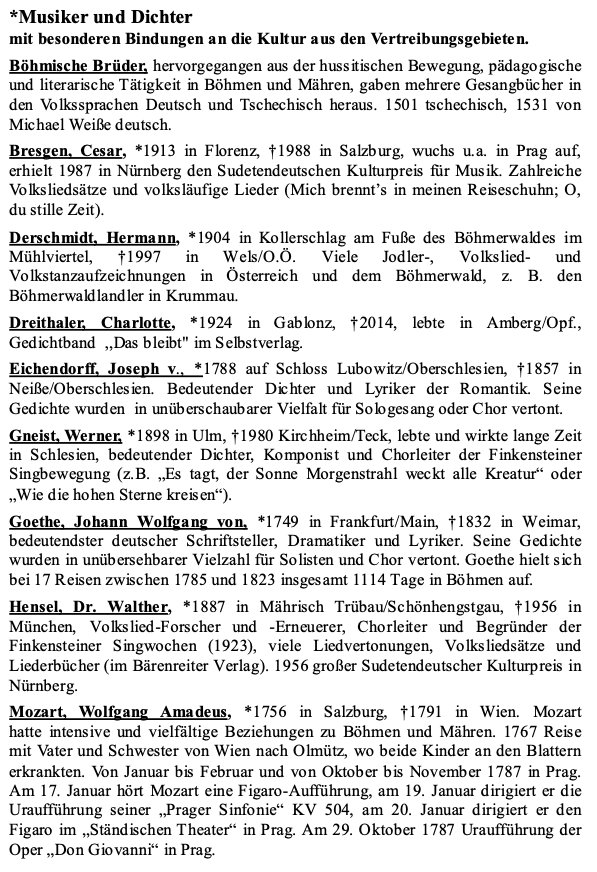

*Musiker und Dichter mit besonderen Bindungen an die Kultur aus den Vertreibungsgebieten.

Bresgen, Cesar, *1913 in Florenz, †1988 in Salzburg, wuchs u.a. in Prag auf, erhielt 1987 in Nürnberg den Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik. Zahlreiche Volksliedsätze und volksläufige Lieder (Mich brennt’s in meinen Reiseschuhn; O, du stille Zeit).

Dreithaler, Charlotte, *1924 in Gablonz, †2014, lebte in Amberg/Opf., Gedichtband ,,Das bleibt“ im Selbstverlag.

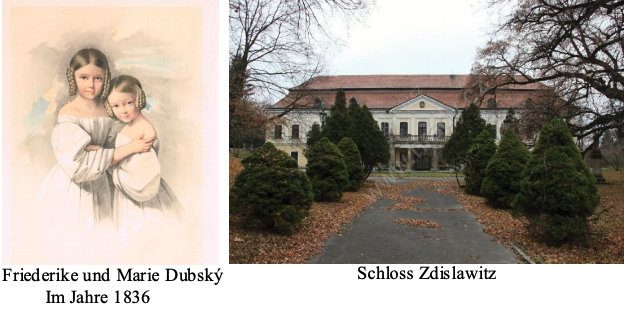

Ebner-Eschenbach, Marie von, *1830 auf Schloss Zdislawitz bei Kremsier in Mähren, †1916 in Wien, beigesetzt in der Familiengruft der Grafen von Dubsky in Zdislawitz. Sie schrieb Dramen, Lustspiele, Novellen (z.B. „Krambambuli“) und Aphorismen und geißelte den Zeitgeist der Oberschicht. Sie erhielt als erste Frau die Ehrendoktorwürde der Universität in Wien.

Eichendorff, Joseph von, *1788 auf Schloss Lubowitz/ Oberschlesien, †1857 in Neiße/Oberschlesien. Bedeutender Dichter und Lyriker der Romantik. Seine Gedichte wurden in unüberschaubarer Vielfalt für Sologesang oder Chor vertont.

Gneist, Werner, *1898 in Ulm, †1980 Kirchheim/Teck, lebte und wirkte lange Zeit in Schlesien, bedeutender Dichter, Komponist und Chorleiter der Finkensteiner Singbewegung (z.B. „Es tagt, der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur“ oder „Wie die hohen Sterne kreisen“).

Goethe, Johann Wolfgang von, *1749 in Frankfurt/Main, †1832 in Weimar, bedeutendster deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker. Seine Gedichte wurden in unübersehbarer Vielzahl für Solisten und Chor vertont. Goethe hielt sich bei 17 Reisen zwischen 1785 und 1823 insgesamt 1114 Tage in Böhmen auf.

Hensel, Dr. Walther, *1887 in Mährisch Trübau/Schönhengstgau, †1956 in München, Volkslied-Forscher und -Erneuerer, Chorleiter und Begründer der Finkensteiner Singwochen (1923), viele Liedvertonungen, Volksliedsätze und Liederbücher (im Bärenreiter Verlag). 1956 großer Sudetendeutscher Kulturpreis in Nürnberg.

Kubiena, Fritz, Kuhländler Heimatforscher, gab die „Kuhländler Tänze“ im Selbstverlag in Neutitschein heraus, o.J. (ca. 1920).

Lenau, Nikolaus, eigentlich Franz Niembsch, Edler von Strehlenau, *1802 in Csatád/Ugarn, †1850 in Wien. Unruhiges Studentenleben in Wien und Pressburg, finanziell unabhängig, 1831 in Stuttgart beim Schwäbischen Dichterkreis (Uhland, Kerner), enttäuschende Reise in die USA. Lyrik voller Weltschmerz, Melancholie und Einsamkeit der Pusztasteppe („Drei Zigeuner fand ich einmal“).

Mozart, Wolfgang Amadeus, *1756 in Salzburg, †1791 in Wien. Mozart hatte intensive und vielfältige Beziehungen zu Böhmen und Mähren. 1767 Reise mit Vater und Schwester von Wien nach Olmütz, wo beide Kinder an den Blattern erkrankten. Von Januar bis Februar und von Oktober bis November 1787 in Prag. Am 17. Januar hört Mozart eine Figaro-Aufführung, am 19. Januar dirigiert er die Uraufführung seiner „Prager Sinfonie“ KV 504, am 20. Januar dirigiert er den Figaro im „Ständischen Theater“ in Prag. Am 29. Oktober 1787 Uraufführung der Oper „Don Giovanni“ in Prag.

Pimmer, Karl Josef, *1913 in Prachatitz/Böhmerwald, †1989 in Abensberg. Zwei Volksliedsammlungen aus dem Böhmerwald (z. B. „Kornsegen “). Bis zu seinem Tod 2. Vorsitzender der Walther-Hensel-Gesellschaft.

Preisenhammer, Herbert, *1936 in Witkowitz bei Mährisch Ostrau, Kirchen- und Schulmusikstudium in Stuttgart, Wien und Saarbrücken; zahlreiche Volksliedsätze und Liedvertonungen, 2002 Herausgabe von ,,Unsere Liedblätter“ der Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg. Seit 1981 Vorsitzender der Walther-Hensel-Gesellschaft, für die er in über 45 Jahren über 120 Singwochen leitete. Im Jahre 2000 Sudetendeutscher Kulturpreis für Musik, 2010 Sudetendeutscher Volkstumspreis, lebt in Stuttgart.

Rilke, Rainer Maria, *1875 in Prag, †1926 in Val Mont bei Montreux. Nach vielen Studienanläufen in St. Pölten, Linz, Prag und München Entschluss zu Berufslosigkeit und reinem Dichterdasein. Viele Reisen zwischen Italien, Schweden und Russland, Paris, Ägypten und Spanien. Bedeutendster und einflussreichster deutscher Lyriker der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Große Sprachbegabung, übersetzte Lyrik u.a. von Michelangelo und André Gide, verfasste auch Lyrik in französischer Sprache.

Schubert, Franz, *13.1.1797 in Wien, †19.11.1828 in Wien. Der Vater, Franz Theodor Florian Schubert, stammte aus Neudorf bei Mährisch Schönberg, die Mutter, Elisabeth Vietz, aus Zuckmantel am Altvater/Österr. Schlesien. Franz Schubert stand zwischen Wiener Klassik und Frühromantik im Schatten Beethovens. Als Meister des klavierbegleiteten Kunstliedes schuf er über 600 Lieder, viele Klavierwerke (Impromptus, Moments musicaux), Kammermusik, Sinfonien, Messen sowie Opern.

Schmid, Theo, besuchte 1926 die Singwoche mit Walther Hensel in Wiblingen bei Ulm, hat in der Schweiz das Finkensteiner Singen gepflegt.

Watzlik, Hans, *1879 in Unterhaid/Böhmerwald, †1948 in Tremmelhausen bei Regensburg, Lehrer und freier Schriftsteller, zahlreiche Gedichte, Romane und Erzählungen.

Montag 07. März 2016 Morgenkreis

1. Frühe Kindheit Am 13. September 1830 wurde auf Schloss Zdislawitz in Mähren südlich von Olmütz Marie Freiin von Dubsky geboren. Ihre Schwester Friederike war 14 Monate alt. Nach ihrer Geburt starb ihre Mutter Marie geb. Vockel. Die Frauensterblichkeit im Wochenbett war zu dieser Zeit sehr hoch. – Das gleiche Schicksal hatte auch ihre eigene Mutter getroffen. Beide hatten in diesem kummervollen Verlust großes Glück. Beide bekamen gute Stiefmütter. – Nun kümmerte sich Stiefgroßmutter Vockel um die Kinder. Marie Ebner-Eschenbach schreibt über sie: “Sie war die liebste und Gütigste.“

Wie in den aristokratischen Familien üblich, verbrachte die Familie den Sommer auf dem Land, den Winter in der Residenz des Kaisers – in Wien. Hier wohnten sie in der Rothenturmstraße mit Blick auf die damals noch unregulierte Donau. Das Haus hatte Franz Dubskys erste Frau, Konradine Sorgenthal, gehört. Im ersten Stock wohnte die Großmutter Marie Vockel, im 2. Stock die Dubsky’s, im dritten Franz Dubsky’s verwitwete Schwester Helene Ebner v. Eschenbach mit ihrem Sohn Moriz.

Auf dem Land bedeutete für die Familie Schloss Zdislawitz. Maries Mutter hatte es mit in die Ehe gebracht und ihrem Mann vermacht. Das Schloss war eine eigene in sich geschlossene Welt.

Die Kinder wuchsen dreisprachig auf: Das Deutsch-böhmisch, die Sprache der Amme Anischka und der Kinderfrau Pepi, sowie die der Köchin, der Jäger, des Burggrafen, der Stallleute usw. Mit dem Vater und der Großmutter sprachen die Kinder Deutsch. Französisch war die Sprache der Gesellschaft. Französische Lehrerinnen und Gouvernanten waren üblich.

Zdislawitz lag 1830 zwei Tagesreisen von Wien entfernt. Später fuhr Marie EbnerEschenbach in 6 Stunden mit der Bahn dorthin. – Der Kosmos der Kinder war weit entfernt von der Welt der Erwachsenen. Im eigenen Kindertrakt schlief die Kinderfrau mit den Kleinen. – Für die Mädchen war die Kindheit ein Idyll: Das Haus im Grünen, eine gesunde überschaubare Umgebung, eine gütige Großmutter, eine strenge, aber liebevolle Kinderfrau, eine Amme, die Märchen von Wassermännern, Gespenstern und Elfen erzählte und einen Vater, der keine Ahnung hatte, wie man mit kleinen Kindern umgeht und deshalb den Mädchen den Verwalter als Lehrer gab, damit sie lesen und schreiben lernten.

Bald heiratet er seine dritte Ehefrau Eugenie, Freiin von Bartenstein. Sie wurde ein weiterer Glücksfall für die Kinder. Sie ließ den Mädchen die Großmutter und schloss sie ebenso in ihr Herz wie ihre eigenen drei Kinder – zwei Buben und ein Mädchen.

Buchstabenzettel

Die folgende Geschichte ist dem Buch „Meine Kinderjahre“ entnommen

Friederike, fast schon sechs, war die bessere Schülerin. Marie, gerade erst fünf, hatte mit den Buchstaben zu kämpfen und erzählte später von diesen ersten Schulabenteuern: »Papa pflegte sich selten und dann auch nur oberflächlich nach dem Fortgang unserer Studien zu erkundigen. Ein kurzes: „Brav sein“ war alles, was er mir sagte, wenn er auf seine Frage „Sind sie fleißig?“ die Antwort erhielt: „Fritzi sehr, und Marie wird es auch werden.“ Einmal aber, wie es bei ihm meist geschah, machte etwas, das er oft übersehen und überhört hatte, ganz plötzlich Eindruck auf ihn. „Werden? Oho, erst werden?“ wiederholte er das letzte Wort, das Mama gesprochen hatte, wandte den Kopf und sah mich an. „Kann sie vielleicht noch nicht lesen? Hat im Frühjahr angefangen, lernt jetzt schon den ganzen Sommer und kann noch nicht lesen?“ setzte Papa sein Verhör fort, und ein Strafgericht drohte in seiner Stimme«.

So wurde befohlen: Marie zum Vater, aber allein! »Das war ein Wort! Wir betraten immer nur in corpore die Zimmer Papas zum Guten Morgen und Gute Nachtsagen. Damals war nur ein Flügel an das Schloss gebaut; in dem befand sich unsere Wohnung. Die Papas lag am anderen Ende der langgestreckten Front. Ihre Zimmer mündeten auf einen geschlossenen Gang, den wir zweimal täglich durchwanderten«. Auf diesem Wege begleitete sie üblicherweise die Kinderfrau und wartete im Vorzimmer auf ihre Rückkehr. »Wenn wir in der Frühe bei unserem Vater eintraten, saß er an seinem Schreibtisch, mit dem Rücken gegen die Tür, hatte große Wirtschaftsbücher vor sich liegen, rechnete und schrieb. Wir wurden meist freundlich empfangen, küssten ihm eines nach dem anderen die Hand, beantworteten seine Frage „Seid’s brav?“ immer bejahend und so auch die bald darauf folgende: „Ist die Pepi da? Gut, also, also geht.“ Ein ermutigender Empfang wurde mir diesmal nicht zuteil. Papa reichte mir zwar die Hand zum Kusse, ließ aber vom Moment meines Eintretens an fortwährend seinen Blick forschend und streng auf mir ruhen und fragte endlich: „Was ist dir denn? Was machst du für ein Gesicht? Mir scheint, du fürchtest dich. Du hast ein schlechtes Gewissen. Wer kein schlechtes Gewissen hat, fürchtet sich nicht.“

Nun war das Unglück fertig. Nun musste ich ja überzeugt sein, dass ich ein ganz elendes Gewissen hatte, denn wahrhaftig, ich zitterte vor Angst.

Ach, es war danach! Alles war danach. Was lag auf dem großen schwarzen Schreibtisch, auf dem Platze, den sonst die Wirtschaftsbücher einnahmen? Eine Fleißarbeit Papas. Bewundernswürdig im Grunde. Viereckige Blättchen von gleicher Größe aus Kartenpapier. Man sah ihnen die Sorgfalt und militärische Pünktlichkeit an, mit der sie zugeschnitten und reihenweise in gleichen Abständen voneinander geordnet waren. Jedes einzelne von ihnen trug ein dick und deutlich ausgeführtes Zeichen. Ein gut bekanntes und gut gehasstes Zeichen – einen Buchstaben.

„Was ist das?“ fragte Papa und wies, nicht ohne Wohlgefallen, auf das kleine papierne Pikett vor ihm. Ich meinte, es seien Buchstaben.

„Ja, ja, Buchstaben, natürlich. Aber das Ganze da, das Ganze!“ „Buchstaben … viele Buchstaben … Bei den Buchstaben blieb ich. Wie die Familie heißt, wenn sie vollständig versammelt ist, wusste ich nicht. Ich wusste überhaupt bald gar nichts mehr, nicht einmal ein A von einem I zu unterscheiden und auch nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, als Papa ein geringschätziges: I! A!“ ausstieß.

Der einzelnen Vorgänge bei diesem denkwürdigen Examen kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur einer großen Verwirrung, die in den Reihen der schnurgerade aufmarschierten Kärtchen eintrat, entsinne ich mich: sie wanden sich wie Schlangen, sie tanzten, bildeten Gruppen, stoben davon nach allen Richtungen. Und dabei deutete Papas Finger unbeweglich auf eine Stelle, die für mich abwechselnd von einem A, einem B, einem R besetzt war. Einen Buchstaben um den anderen nannte ich, riet und riet und erriet nicht. Die Qual dauerte lang. Mein armer Papa, der Selbstbeherrschung doch so ungewohnt, nahm sich zusammen, wiederholte die selbe Frage mehrmals, ohne die Stimme allzusehr zu erheben. Die meine aber wird wohl zuletzt gar keinen Laut mehr gehabt haben. Ich vermochte trotz aller Anstrengungen nicht, auch nur ein vernehmliches Wort über die Lippen zu bringen und nahm in hilfloser Bestürzung das Urteil entgegen, dass ich – ein großes Mädel von fünf Jahren – mich mit Schande beladen habe. Der kurze Spruch Papas schloss mit dem Befehl: „Hinaus!“

Noch hatte ich auf meinem Rückzug das Eingangszimmer nicht durcheilt, als Papa mir nachkam, die Tür vor mir öffnete, mich hinausschob und mit einem raschen Wurf das ganze Alphabet über mich ausstreute. Dann flog die Tür hinter ihm zu, und ich kauerte am Boden, sammelte hastig die Kartenblättchen in meine Schürze und lief, so rasch ich konnte, davon. Und nun muss ich sagen: dieser Buchstabensprühregen, den mein Vater mir damals nachschickte, ist die einzige „Gewalttat“ gewesen, die ich je durch ihn erfuhr. Seine Hand hat mich nie unsanft berührt, er hat seine Stimme nie laut gegen mich erhoben, dieser fürchterliche, liebe, gute Papa«. Nach diesem Vorfall konnte Marie ganz schnell lesen. Im Herbst gelang es ihr, den Inhalt deutscher Bücher zu enträtseln.

Wenn Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man es Wissensdrang!

Montag 07. März 2016 Bericht

Nach der ersten Nacht kamen alle ganz pünktlich zum Morgenkreis, gespannt, was der Tag alles bringen wird. Die 1. Überraschung war von Hanne Preisenhammer die Einführung in die Jugendjahre von Marie von Ebner-Eschenbach, mit viel Zeitaufwand und Liebe vorbereitet. Nach dem leckeren, übergroßen Frühstück rief uns Hebbe zur ersten Singstunde. 2. Überraschung: Hebbe hatte wieder speziell ein Singwochenheft, auch zeitaufwendig, zusammengestellt, mit vielen besonderen Liedern von besonderen Komponisten. Die Sätze sind teilweise von Hebbe, Walther Hensel, Hans Baumann, Karl Pimmer, Werner Gneist, Cesar Bresgen und ein Kanon von Franz Schubert. Die Texte waren u. a. von J. v. Eichendorff, Hans Baumann, v. DrosteHülshoff, R. M. Rilke, Fritz Kubiena, N. Lenau. Also, da lag einiges an Übung vor uns.

Mit viel Schwung begeisterte uns Hebbe für die 3- und 4-stimmigen Lieder, wobei die 3-stimmigen auch ihren ganz besonderen Reiz hatten. Unser Tag war ausgefüllt, denn nachmittags gab es „Neigungsgruppen“. Die Stubenmusik, in bewährter Weise von Gudrun Preisenhammer geleitet, war eine Großbesetzung: 1 Hackbrett, 1 Leier, 3 Gitarren, 1 Scheitholz, 1 kleines E-Piano. Wir hatten viel Freude an den verschiedensten Stücken. Fleißige und Fingerfertige trafen sich zum Basteln und Handarbeiten. Mit einer weiteren Singeinheit verdienten wir uns das Abendessen, aber auch danach wurde nochmals gesungen. Anschließend und auch abschließend für den Tag wurde das Tanzbein geschwungen. Wie erfreulich, dass so viele noch dabei waren und fröhlich mittanzten. Bei einer bunten Tanzfolge kam sicher jeder einmal auf seine Kosten. Es hat ja nicht jeder die Gelegenheit, das Jahr über zu tanzen. Aber wir fanden uns als nette Gemeinschaft zusammen. Nach dem abschließenden Roien gab es natürlich noch „a guats Schlückle“ bei geselligem Singen und Erzählen, bis dann die Müdigkeit alle übermannte.

Ursula Brenner, Heilbronn

Dienstag 8. März 2016 Morgenkreis

2. Die Familie Die Dubsky’s waren eine alte protestantische, gut betuchte böhmische Adelsfamilie aus Třebomyslice. Sie kamen durch die 2. Heirat nach Mähren – Nove Mésto na Morave (Neustadt in Mähren, es liegt im Herzen des böhmisch-mährischen Mittelgebirges). Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde Wilhelm Dubsky als Utraquist an der Mährischen Rebellion gegen Kaiser Ferdinand II. angeklagt und alle seine Güter wurden eingezogen. Die Familie sank in tiefste Armut. Einige Bittschriften von Wilhelm Dubsky an Ferdinand II. um Rückgabe wenigstens eines Teils der Güter sind erhalten.

In der Zeit der Kriege gegen Napoleon erholte sich die Familie wirtschaftlich. Der Vater Franz Graf von Dubsky (1784-1873) hatte in diesen Kriegen seine beiden Brüder verloren. Er selbst wurde an der Loire schwer verwundet und ist in französische Gefangenschaft geraten. Franz Dubsky rettete sein Leben, weil er auf die Worte, die an ihn auf dem Schlachtfeld gerichtet wurden in französischer Sprache antwortete. „Laisse le vivre, il parl francais“ war die Antwort der Marodeure, die ihn ausgeraubt hatten. Er war 1816 noch nicht wieder hergestellt, als er in den Ruhestand trat. Seine Gerechtigkeit und sein Gefühl für Europa verboten ihm, in Italienern, Polen oder Franzosen usw. seine Feinde zu sehen. Es waren Gegner, die aber später auch Verbündete werden konnten. Er war ein Feudalherr alten Schlages, konservativ und „gewalttätig“ von Charakter. Er unterzog seine Kinder, auch die Töchter, einem fast militärischem Drill im Reiten und Schießen.

Marie verehrte ihn und liebte ihn aus ganzem Herzen. Sie bewunderte seinen guten, klaren Verstand, seinen Schönheitssinn, seine Schlagfertigkeit und Beobachtungsgabe. Er hatte Sinn für Poesie und war ein Freund der Musik; nur durfte sie nicht zu ernst sein. Vor allem aber war er ein Freund des Theaters. Als Franz Dubsky 1843 in den Adelsstand erhoben wurde (er wurde Kammerherr), trat er in engere Beziehung zum Wiener Adel und zum Hof in Wien. Mit der Heirat mit Marie von Vockel gründete der Vater den Zdislawitzer Zweig, sein Onkel Karl mit Antonie Piati den Lissitzer Zweig. Schloss Lissitz wurde kultureller Mittelpunkt der Familie Dubsky. Hier erinnern noch heute einige Ausstellungsstücke an Marie von Ebner-Eschenbach.

Aus „Kinderjahre“ über ihre Mutter

Meine Schwester Friederike war vierzehn Monate, ich war vierzehn Tage alt, als unsere Mutter starb. Dennoch hat eine deutliche Vorstellung von ihr uns durch das ganze Dasein begleitet. Ihr lebensgroßes Bild hing im Schlafzimmer der Stadtwohnung unserer Großmutter. Ein Kniestück, gemalt von Agricola. Er hat sie in einem idealen Kostüm dargestellt, einem bis zum Ansatz der Schultern ausgeschnittenen, dunkelgrünen Samtgewand mit hellen Schlitzen und langen, weiten Ärmeln. Der Kopf ist leicht gewendet und etwas geneigt; der Hals, die auf der Brust ruhende Hand sind von schimmernder Weiße und gar fein und schön geformt. Das liebliche Gesicht atmet tiefen Frieden; die braunen Augen blicken aufmerksam und klug, und aus ihnen leuchtet das milde Licht eines Geistes so klar wie tief.

Zu diesem äußeren Ebenbilde stimmten die Schilderungen, die uns von dem Wesen, dem Sein und Tun unserer Mutter gemacht wurden. So einhellig wie über sie habe ich nie wieder über irgend jemand urteilen gehört. Wenn die Rede auf sie kam, hatten die verschiedensten Leute nur eine Meinung. Und gern und oft wurde von ihr geredet. Besonders hoch in Ehren stand ihr Gedächtnis auf ihrem väterlichen Gute Zdislawitz, wo der größte Teil ihres Lebens verflossen war.

Ich glaube, dass meine Liebe zu den Bewohnern meiner engsten Heimat ihren Ursprung hat in der Dankbarkeit für die Anhänglichkeit und Treue, die sie meiner Mutter über des Grab hinaus bewahrten. Die Diener sprachen von ihr, die Beamten, die Dorfleute, die Arbeiter im Garten. Ein alter Gehilfe nannte ihren Namen nie, ohne das Mützlein zu ziehen: „Das war eine Frau, Ihre Mutter! … Gott hab sie selig.“ Da wurde mir immer unendlich stolz und sehnsüchtig zumute: „Ich seh ihr ähnlich, nicht wahr? Geh sag ja!“ – Er zwinkerte mit den Augen und schob die Unterlippe vor: „Ähnlich? Ähnlich schon, aber ganz anders.“ Es sollte sich niemand mit ihr vergleichen wollen, nicht einmal ihre eigene Tochter. – „Ja,“ fuhr er nach einer Pause fort, „blutige Köpfe hat’s gegeben bei ihrem Begräbnis; geschlagen haben sie sich um die Ehre, ihren Sarg zu tragen. – Das war eine Frau!“

Aus „Kinderjahre“ Tod der Großmutter

Ich hatte nie wieder daran gedacht – jetzt fiel es mir ein und, dem leisen Anstoß folgend, stieg nach und nach ein Zeichen ihrer still waltenden Liebe ums andere vor mir auf, eine unendliche Reihe, die sich im Unbewusstsein der Kindheit verlor… Und diese Liebe, die immer gab, sich nie erschöpfte, hatte ich besessen und hingenommen wie etwas ganz Selbstverständliches, das mir gebührte, mich nie besonnen, dass ich ein göttliches Geschenk genoss und noch weniger, dass es mir je genommen werden könnte… Immer würde ich sie haben, die mir jede Freude bereitet hatte, die sie mir bereiten konnte, immer eine Entschuldigung für mich gewusst, mir alles verziehen hatte, zuletzt sogar die Dichterei. Und wie wird es erst sein, wenn ich Großes geleistet haben werde und sie stolz auf mich sein wird? … Als ich, diese stumme Frage auf dem Herzen, zu ihr empor sah, begegnete mein Blick ihren weitgeöffneten Augen, die mit unsagbarer Zärtlichkeit auf mir ruhten. Es glitt wie ein lichter Schein über ihr Gesicht, und sie wies nach einem Tisch, den man in die Nähe ihre Bettes gerückt hatte. Dort standen allerlei Schächtelchen mit Hustenbonbons, die ich sonst sehr zu würdigen wusste. „Nimm dir“, sagte sie.

Mir aber war auf einmal jäh und schrecklich die Ahnung einer grausamen Möglichkeit aufgegangen: Wenn sie stürbe! Wenn wir unsere Großmutter nicht mehr hätten! … Ich sprang auf, ich stürzte mich über ihre Hand und küsste sie viel-, vielmals …

Sie zog die liebe Hand zurück, legte sie auf meinen Kopf, als ich aufschluchzend mein Gesicht in die Decke presste, und sprach: „Nur gescheit! Nur gescheit!“ Am nächsten Tag knieten meine Schwester und ich am Bett der toten Großmutter mit tief gesenkten Häuptern. Wir wagten nicht empor zu sehen. Eine Leiche – das muss etwas furchtbar Trauriges sein. Man hätte uns sonst, als unser kleines Schwesterchen starb, nicht so ängstlich von ihm ferngehalten und es nicht so rasch fortgetragen. Nach langem Gebete stand Fritzi auf und ließ einen scheuen Blick über das Angesicht der Toten gleiten… „O!“ sagte sie plötzlich und faltete die Hände in frommer, freudiger Überraschung: „O – schau!“ Nun stand auch ich auf, meine Augen folgten der Richtung der ihren und auch meine Hände falteten sich … Wie heilig war unsere Großmutter, wie herrlich und heilig! Der schwermütige Zug um den Mund, den wir an ihr gekannt hatten, war verschwunden, die stummen Lippen, deren Sprache ich immer verstanden hatte, sagten: „Jetzt ist alles gut.“ Ein unaussprechlicher, unendlicher Frieden lag auf ihren stillen Zügen und wehte uns entgegen, eine himmlische Tröstung und Erhebung, ein letzter Gruß ihrer Liebe. Wir konnten uns von ihr nicht losreißen und – weinten nicht. Man soll nicht weinen in der Nähe von Toten, es tut ihnen weh. Ich weiß nicht, wieso wir zu dieser Überzeugung gelangt waren.

Wir müssen immer lernen,

zuletzt auch noch Sterben lernen.

Bilder wegen copyright anderer entfernt

Marie von Ebner-Eschenbach

Montag 07. März 2016 Bericht

Den zweiten Tag sind wir nun am Heiligenhof, um die Frühlings-Singwoche gemeinsam zu erleben.

Hanne Preisenhammer hat die Gestaltung des Morgenkreises übernommen und erzählt uns heute über die Kindheit von Maria Ebner-Eschenbach, was sie mit kleinen Lesungen aus den acht Bänden bereichert, die Marie von EbnerEschenbach verfasst hatte.

Herbert Preisenhammer kann es schon nicht mehr erwarten, uns mit neuen Liedern von ihm und alten Liedern aus dem Finkensteiner Liederbuch Band 2 zu beglücken. Der Bass ist etwas schwach besetzt, deswegen ist es gut, wenn die Sätze nur dreistimmig sind.

Und gegen 12 Uhr können wir es kaum erwarten, wieder die gute Heiligenhofer Küche genießen zu können.

Am Nachmittag finden sich die Stubenmusi-Gruppe um Gudrun, die Filzgruppe um Renate Becker und die Zwirnknopfgruppe von Hanne Preisenhammer zusammen. Zwischendurch wieder mal ne halbe Stunde singen und am Abend etwas für die politische Information: Die Vertreibung der 15 Millionen Deutschen fand vor 70 Jahren statt. Das ZDF hat zu dem Thema drei Dokumentationen gesendet, von denen Jost einen Film zeigte, der das Buch „Kalte Heimat“ von Kossert zur Grundlage hat. Wichtig zu wissen ist, dass im Grund Stalin der Alleinbestimmer über die Ausführung der Vertreibung war, denn von den drei Teilnehmern der Cäcilienhof-Konferz in Potsdam am 7.7.- 2.8.1945 war Roosevelt todkrank und wurde während der Konferenz von Truman abgelöst, der nicht in die Thematik eingearbeitet war und weil Churchills Partei während der Konferenzzeit die Wahlen verloren hatte und seinen Posten an Attlee abgeben musste, der ebenfalls keine Sachkenntnisse hatte.

Der Abend endete mit beschwingten Volkstänzen, die unter der Regie von Ursel Brenner prima klappten. Der Royen geht bei manchen noch nicht ganz so gut. Umso besser klappten die Lieder im Weinkeller, in dem sich eine noch immer muntere Schar einfand.

Jost Köhler, Berlin

Mittwoch 09. März 2016 Morgenkreis

3. Jugendzeit

Nach dem „Buchstabenregen“ begann für die Mädchen der Reigen der Gouvernanten und Hauslehrerinnen, darunter auch ein „Drachen“, der die Mädchen quälte. In dieser Zeit starb Mama Eugenie bei der Geburt des vierten Kindes (Marie war sieben Jahre alt). Ein tiefer Schmerz für die Familie und den Vater. Wieder kam die Hilfe aus der Familie. Vaters Schwester Helene gab ihre Selbständigkeit auf und übernahm die Leitung des Hauses und die Erziehung der inzwischen 5 Kinder. Im Winter bekamen die beiden Ältesten einen Lehrer für Rechnen und Geografie. Dann wurde Hélèn Hallé, die reizende Französin als Gouvernante eingestellt, bei der sie mit Begeisterung Französisch lernten. Im folgenden Winter in Wien kamen Tanz- und Klavierunterricht dazu. Die Kinder schlossen regelmäßig das Morgengebet mit der Bitte: “Lieber Gott, mach dass Frau Krämer nicht kommt“. Aber sie kam! Zu dieser Zeit war in der Erziehung gesellschaftlicher Drill üblich. – Mit neun und zehn Jahren nahm der Vater die Mädchen mit ins Theater an der Wien. Das regte Marie an, sich selbst Theaterstücke auszudenken und mit anderen Kindern aufzuführen.

Dann kam 1841 die neue Stiefmutter, Xaverine Gräfin von Kolowrat, eine hochgebildete Frau. Diese schenkte Marie zum elften Geburtstag Schillers sämtliche Werke in einem Band. Marie las mit Begeisterung wie im Rausch. Im Jahr darauf durften die Mädchen mit ins Theater, da der Vater eine Loge im Burgtheater besaß. Sie sahen alle klassischen Stücke: Wallenstein, Maria Stuart, Hamlet, Emilia Galotti, Minna von Barnhelm, Egmont und anderes.

Im Jahr 1843 starb die geliebte Großmutter Vockel. Marie bekam den Auftrag, deren Bibliothek zu katalogisieren. So las sich die 13-Jährige durch die Standardwerke der Klassik und beschloss, Schriftstellerin zu werden. Vetter Moritz (15 Jahre älter) versorgte Marie mit Sachbüchern und naturwissenschaftlichen Werken. Ihre Stiefmutter wollte wissen, was von den poetischen Versuchen ihrer Tochter zu halten sei und schickte ein Heft Gedichte an Grillparzer mit der Bitte um Beurteilung. Zu ihrer Verblüffung antwortete der bekannteste und damals am höchsten geachtete Dichter Österreichs:

»Gnädigste Gräfin – Die Gedichte zeigen unverkennbar ihre Spuren von Talent. Ein höchst glückliches Ohr für den Vers, Gewalt des Ausdruckes, eine vielleicht auch nur zu tiefe Empfindung, Einsicht und scharfe Beurteilungsgabe in manchen der satirischen Gedichte bilden sich zu einer Anlage, die Interesse weckt, und deren Cultivirung zu unterlassen wohl kaum in der eigenen Willkür der Besitzerin stehen dürfte.

Was noch fehlt, ist jene Reife, die den Dichter erst zum Künstler macht, jene durchgehende Beständigkeit, die den Gedanken ungehindert auf den Zuhörer (oder wohl gar Leser?) überträgt. Junge Frauenzimmer sind jungen Männern im gleichen Alter an Verstand und Einsicht gewöhnlich um mehrere Jahre voraus; aber eines fehlt ihnen, was uns unsere mitunter abgeschmackten methodischen Studien geben: Ordnung in den Gedanken. Daran fehlt es zum Teil in diesen Gedichten, namentlich wo sie zu schildern suchen und die Empfindung der Begebenheit störend in den Weg tritt. So viel im Allgemeinen und in Eile. Vielleicht ist es mir gegönnt, Einzelnes und Näheres nachzutragen.

Hochachtungsvoll ergebenst Grillparzer«

Später zählte Grillparzer zum engen Freundeskreis der Dichterin.

1882 erscheint ein Buch mit Parabeln, Märchen und Gedichten.

Die Siegerin

Es kam einst zu einem ungeheuren, einem echten Titanenkampf. Alle Tugenden und alle Laster rangen miteinander auf Leben und Tod. Furchtbare Wunden klafften, in Strömen floß das Blut. Hinterlist und Tücke hatten die Gerechtigkeit überwältigt und ihr den Arm gelähmt. Zerfleischt von den Zähnen und Klauen des Hasses und der Eifersucht erstarb die Liebe; die Großmut röchelte unter den würgenden Händen der Habgier. Vielen Tugenden erging es schlecht an dem Tage, aber auch viele Laster meinten den Rest bekommen zu haben.

In der ganzen großen Heerschar blieb nur eine unversehrt; es war eine der Tugenden; es war die Güte.

Mit Steinen beworfen, von den Pfeilen des Undanks durchbohrt, hundertmal niedergezwungen, erhob sie sich immer wieder unverwundbar, unüberwindlich, und trat von neuem in den wütenden Kampf. Es wurde Abend und Nacht; der Streit blieb unentschieden, die Streiter lagen erschöpft. Die Güte allein wandelte über die Walstatt, munter wie ein sprudelnder Quell, lieblich wie das Morgenrot und labte die Leidenden, und in dem Augenblick ließen sogar ihre Feinde es gelten: Die Stärkste bist du!

In jedem tüchtigen Menschen steckt ein Poet;

er kommt beim Schreiben zum Vorschein,

beim Lesen, beim Sprechen

oder beim Zuhören.

Mittwoch 09. März 2016 Bericht

Die RHÖN, die Rhön ist wirklich sehr schön

Um 13 Uhr, nach dem vorgezogenen Mittagessen, ging es mit dem SchneiderBus um Kissingen herum entlang der Fränkischen Saale. Rechts im Feld stand ein Bohrturm, mit dem nach Wasser gebohrt wird – und mit dem Bad Kissingen Geld verdienen kann. An der unteren Saline vorbei – links Schloss Aschach – mit schönem Schlosshof und einem Museum. Weiter durch den Wald und an Orten vorbei, deren Dorfbrunnen vor Ostern mit bunten Eiern geschmückt werden. Jost wies uns auf den Premium-Wanderweg hin, der sich am Rand der Rhön hinzieht, bis nach Thüringen hinein. Auf den Höhen (ca. 800 m) lag noch eine dünne Schneedecke. Sandberg war der nächste Ort. Da gibt es zur Erntezeit saftige Kirschen. Von da hat man den Blick auf die Wasserkuppe in Hessen, die bekannt ist besonders durch die Segelfliegerei. In dieser Richtung war noch ein Wachtturm der ehemaligen DDR-Grenze zu sehen. Bald war das reizvolle kleine Städtchen Bischofsheim mit rund 5000 Einwohnern erreicht. Das gesamte Gebiet zwischen Werra, Main und Fränkischer Saale zählt zur Rhön. Vom Marktplatz aus gingen wir den Rundweg, an dem etwa 20 Holzskulpturen standen, entlang. Interessante Figuren und Stelen von der Holzbildhauer-Schule gestaltet, die Bischofsheim touristisch bekannt gemacht hat. Unter anderem ein Holzmantel, den wir uns natürlich nicht anziehen mussten. Weiter konnten wir die Katholische Stadtkirche St. Georg und die Orthodoxe Kirche mit vielen Ikonen besichtigen.

Nach der Kaffee-Pause ging es nach Oberelsbach, wo Johann Valentin Rathgeber – obwohl Zeitgenosse Bachs – im volkstümlichen Stil komponierte. Er verbreitete seine Kompositionen auch im ländlichen Bereich weit über Franken und Süddeutschland hinaus. Z.B. „Alleweil ein wenig lustig“ oder „Mein Stimme klinge“. Aber auch eine Wiederbelebung seiner Kirchenmusik zeigt steigendes Interesse.

Wir erreichten den Heiligenhof ganz pünktlich zum Abendessen und danach gab uns Herbert einen besonderen Klavierabend. Er spielte von Franz Schubert Moment musical f-Moll, Scherzo B-Dur, Impromtu As-Dur, Opus 142,2 und 90,4, von Beethoven Bagatelle Opus 119,3, von Chopin den Walzer Es-Dur und den Brahmswalzer (As-Dur). Dies war ein wunderbarer Ausklang dieses Tages.

Dieter Lüttich, Dresden

Donnerstag 10. März 2016 Morgenkreis

4. Moriz Freiherr Ebner von Eschenbach

Moriz Ebner von Eschenbach, geb. 23. September 1815 in Wien, gest. 28. Jänner 1898 nach 50 Ehejahren. Er war der einzige Sohn von Tante Helene, die in Wien mit im gleichen Haus wohnte und auch nach dem Tod von Eugenie, geb. von Bartenstein sich um die Kinder der Familie Dubsky kümmerte. Der Vater von Moriz Ebner war 36 Jahre älter als seine Frau und hatte seine militärische Erziehung im Ingenieurcorps in Wien erhalten. Durch Kaiser Franz II wurde er in den Freiherrenstand erhoben und erhielt den Titel Ebner von Eschenbach. Er starb, als Moriz fünf Jahre alt war. Die Mutter Helene weigerte sich, ihren Sohn auf eine Militärschule – wie bei den Adligen damals üblich – zu schicken. So besuchte er zunächst eine Privatschule und dann das Schottengymnasium. Er wechselte mit 19 Jahren auf Druck des Onkels Dubsky auf die Ingenieurakademie, d.h. er begann eine militärische Laufbahn. Seine Stärken waren Physik und Chemie. Er wurde Professor für diese Fächer, forschte und entwickelte einen optischen Feld– telegraphen, verschiedene Konstruktionen reibungselektrischer Zündapparate, elektrische Minenzünder und Beobachtungsminen.

Hier einige Titel seiner wissenschaftlichen Artikel:

Über die Anwendung der Reibungs-Elektrizität zum Zünden von Sprengladungen,

Über Schießwolle und ihre Benützung als Sprengmittel,

Über die Bestimmung der Schussdistanz mit Hilfe einer gegebenen Basis

Der Luftballon und seine Anwendung im Kriege

Durch irgendwelche Intrigen wurde er 1874 in den Ruhestand versetzt (knapp 60 jährig). Bis zu dieser Zeit war er als Wissenschaftler und Erfinder hoch geschätzt. Resigniert schrieb er:“ Das Ergebnis meiner 40 jährigen Dienstzeit war: Ein leerer Titel und eine Pension im jährlichen Betrag von 3360 fl (Gulden), wovon 142 fl als Einkommenssteuer abgezogen werden.

Durchschnitts-Tageslohn 1890 war in Wien 1,3 Gulden (fl). Je 1 kg Weizen kostete 0,1 fl, Kartoffeln 0,04 fl und Fleisch 0,65 fl.

Nun unternahm Moriz eine fast zweijährige Reise nach Persien. Sein Vetter Viktor Dubsky war in Teheran kaiserlicher Gesandter. Der Gedemütigte bekam wieder Selbstbewusstsein. Er unternahm weitere Reisen in fast alle europäische Länder. Von unterwegs schrieb er an seine Frau: „Und so nun meine brave Marie, die ich heißer geliebt habe, als ich Dir zeigen konnte! Lebe, wirke, nutze! Wie bisher zum Heil aller, die Dir nahe standen.“

1891 gründete Baron Suttner den Verein zur Abwehr von Antisemitismus. Moritz trat sogleich bei. – In dieser Zeit schrieb er seine Memoiren, bzw. diktiert sie, da ein Augenleiden ihm sehr zu schaffen machte. In seinen späteren Jahren schrieb Moriz auch Erzählungen, die gedruckt wurden.

Aus seinen Memoiren „Kinderjahre 1815 – 1828“

– Erlebnisse auf Schloss Lissitz –

„Und es blieb nicht das letzte Ereignis, wo Verdruss und Lachen um den Vorrang stritten, und das Verschulden außer Verhältnis stand zu seinen Folgen. So war es mir nicht verwehrt in einem kleinen Wagen, dessen Deichsel ich mit den Füßen lenkte, von dem oberen äußeren Hof zu fahren und in sausendem Fluge durch das Eingangstor noch die Brücke der Pferdeschwemme zu erreichen. Wer konnte vermuten, dass mir gerade in diesem schmalen Thorwege, wo der Lauf des Wagens am schwersten war, die alte gebrechliche, halbtaube Thorwärterin in den Weg treten würde, welche zwei mit Schweinetrank gefüllte Bütteln tragend ihre Pflegebefohlenen zu füttern ging. Was half mein Schreien und Ahoi! Rufen! Das taube Weib, das gleichfalls zum Thore wollte, hatte mir dem Rücken zugewendet, zum Ausweichen war kein Raum vorhanden, und leider war die pneumatische Bremse noch nicht erfunden. So fand naturgemäß ein höchst vehementer Zusammenstoß statt; eine Entgleisung, ein verfrühtes Eisenbahnunglück. Die Trümmer des Wagens, das kreischende Weib, die leeren Bütteln und der unglückselige Wagenlenker, da lagen sie übereinander geschichtet, einem Fricassé ähnlich, das mit einer dicken und übelriechenden Sauce übergossen ist. Zu allem Unglück musste noch meine besorgte Mutter eine unfreiwillige Zeugin dieses erschütternden Ereignisses sein. Ich sehe sie, die liebe stattliche Frau, die von ihren überaus kleinen Füßen nur mühsam getragen wurde, wie sie mit fliegenden Locken über die Schloßbrücke herabrannte, und nachdem sie sich von dem unverletzten, obwohl überaus schmutzigen Zustande der beiden Verunglückten überzeugt hatte, zunächst die alte Thorhüterin aufhob und beruhigte und dann mich halb lachend, halb scheltend einer gründlichen Reinigung unterzog.“

Moriz war auch Musiker, spielte Klavier, komponierte, vertonte Gedichte seiner Frau. „Die Musik ist mein ganzes Leben, meine gute Freundin.“ Moriz schätzte seine Frau als Schriftstellerin. Sie wurde von ihm als intelligente Freundin und Lebensbegleiterin wahrgenommen. Marie ließ sich von ihm auch gedanklich beeinflussen.

In einem der Nekrologe erahnen wir, welch vielseitiger, genialer Geist er war, Wissenschaftler, den Künsten zugetan, mit sehr hoher Ethik.

„Zur Ergänzung der im Morgenblatte mitgetheilten biographischen Nachrichten theilt man uns noch mit, dass Baron Ebner einer der meistgereisten Männer der österreichischen Armee war. Er kannte nicht bloß Europa in allen seinen Theilen, sondern war auch in Asien bis nach Persien gedrungen, und über alle diese Fahrten hat er ausführliche Reiseberichte mit umfassendem wissenschaftlichem Apparat verfasst. Seine geistigen Interessen waren universeller Natur. Neben seinen Fachwissenschaften hatte er noch gründliche philosophische Studien betrieben, und besonders sympathisch waren ihm Kant und Schopenhauer wegen ihrer den positiven Naturwissenschaften förderlichen Lehre. In den letzten Lebensjahren war Freiherr v. Ebner durch sein Augenleiden daran gehindert, selbst zu lesen und zu schreiben, er musste dictieren und sich vorlesen lassen. So entstanden auch die zwei Novellen „Hypnosis Perennis“ und „Das Wunder des heiligen Sebastian“. Parerga eines bedeutenden Mannes, der viel gesehen, viel erfahren und viel gedacht hat und die sehr freundliche Aufnahme bei der literarischen Kritik fanden. Auch zur Musik hatte der Freiherr ein inniges Verhältnis; er liebte sie leidenschaftlich und spielte noch in seinem hohen Greisenalter fleißig Klavier. Als ihn der Star des Augenlichts beraubte, war sie ihm seine Trösterin in vielen Stunden. Folgendes Gedicht seiner Frau hat Moriz von Ebner-Eschenbach vertont.

Grabschrift

Im Schatten dieser Weide ruht

Ein armer Mensch, nicht schlimm noch gut.

Er hat gefühlt mehr als gedacht,

Hat mehr geweint als er gelacht;

Er hat geliebt und viel gelitten,

Hat schwer gekämpft und – nichts erstritten.

Nun liegt er endlich sanft gestreckt,

Wünscht nicht zu werden auferweckt.

Wollt Gott an ihm das Wunder tun,

Er bäte: Herr, o laß mich ruhn!

Marie von Ebner-Eschenbach

Dass alles vergeht, weiß man schon in der Jugend;

aber wie schnell alles vergeht, erfährt man erst im Alter.

Donnerstag 10. März 2016 Bericht

Beim Morgenkreis stellt uns Hanne Moriz Freiherr von Ebner-Eschenbach vor (*27. November 1815 in Wien; † 28. Jänner 1898), mit dem Marie 50 Jahre verheiratet war. Er förderte Maries literarisches Schaffen. Die Ehe blieb kinderlos. Der Gedankensplitter von Marie Ebner-Eschenbach heute lautet: „Dass alles vergeht, weiß man schon in der Jugend, aber wie schnell alles vergeht, erfährt man erst im Alter.“

Beim Singen lernen wir zunächst Lieder von Walther Hensel zu Texten des deutsch-böhmischen Schriftstellers Hans Watzlik kennen (aus dem Finkensteiner Liederbuch). Intensiver üben wir das Lied „Viel rote Kröpflein singen…“ Dann erarbeiten wir aus dem Singwochenheft folgende Lieder: Jung sind die Birken (S. 5) Frische Fahrt (S. 7) Der Wald in Winters Tagen (S. 8) Ein kleines Lied (S. 10) Zitat Herbert: „Da haben wir was Schönes kennen gelernt!“ Ja, Zustimmung!

Die Arbeitsgruppen (Werken und Stubenmusik) bekommen heute besonders lange Zeit, wir beginnen schon um 14:30 h.

Gemeinsam geht es beim Singen weiter mit „Vom Grund bis zu den Gipfeln“ (S. 11) und wir erarbeiten uns das Lied „O du schöner Rosengarten“ (S. 14). Es stammt aus der Liedersammlung „Verklingende Weisen“, die der katholische Priester Louis Pinck (1873 – 1940) aus Lothringen erstellt hat. Louis Pinck sammelte viele Volkslieder mit Text und Melodie, da er Angst hatte, dass diese Lieder sonst verloren gehen. Die Liedersammlung „Verklingende Weisen“ ist eine der wenigen, in der auch die Melodien aufgenommen sind. Der Satz zu dem Rosengarten stammt von dem sudetendeutschen Komponisten Karl Josef Pimmer (1913 – 1989). Am späteren Nachmittag lernen wir dann 3 Lieder aus dem Kuhländchen kennen. Als Besonderheit ist im Kuhländchen die europäische Wasserscheide zu erwähnen, die allerdings sehr wenig auffällt. Die Kuhländerler/innen waren nach Wien orientiert.

Die Lieder aus dem Kuhländchen sind oft in Moll komponiert.

Das Lied „Schotzle, wos hor ich dir Leid getan“ (S. 17) wurde durch uns noch „molliger“ gesungen als es sein sollte.

„Ei Annle“ (S. 16) ist eins der bekanntesten Volkslieder, allerdings meist als „Feins Liebchen“ getextet. Dieses Lied geht von Moll in Dur. Der Satz stammt von Fritz Kubiena. Er hat viele Tänze aus dem Kuhländchen aufgeschrieben.

Das „Poitschendeffer Lied“ ist ein Spottlied, in dem es um die Schönheit der Mädchen in verschiedenen Orten geht.

Nach dem Abendessen wurde ein Film über Franz Schubert in Wien (Titel: „Der doppelte Boden“) gezeigt. Der Film begann mit einer erfundenen Geschichte über die Auffindung einer Messe in C-Dur von Franz Schubert, die anschließend in der ganzen Länge lief. Das offizielle Programm wurde dann mit dem gemeinsamen Tanzen beendet. Brigida Ferber/Neuwied

Freitag 11. März 2016 Morgenkreis

5. Schaffensperiode

1848 heiratete Marie ihren 15 Jahre älteren Cousin Moriz von Ebner-Eschenbach, den sie von Kindheit an kannte und der ihren Schriftstellerdrang unterstützte. Sie zogen nach Wien und dann nach Klosterbruck bei Znaim, wo ihr Mann an der Ingenieur Akademie Physik und Chemie lehrte. In dieser Zeit „büffelt“ sie und holt alles nach, was ihr die Komtessenerziehung vorenthalten hatte: deutsche Grammatik, Poetik, Sprachgeschichte und Versmaß. Beim Aufenthalt in Wien ließ sie sich von einem Lehrer in Logik und Ästhetik unterrichten, beschäftigt sich mit Geschichte und Literaturgeschichte.

Angeregt durch die Theaterbesuche schrieb Marie Ebner-Eschenbach Schauspiele, Dramen, Komödien und das Trauerspiel „ Marie Roland“. Sie schickte ihre Stücke an verschiedene Theater, manche wurden ein bis zweimal aufgeführt, fanden aber beim Publikum keinen Anklang. 1856 schrieb sie ihre „Maria Stuart in Schottland“. Innerhalb von 3 Wochen hatte sie das Werk in Klosterbruck vollendet. Sie steckte es unter dem Siegel der Verschwiegenheit ihrem Lehrer Böhm zu. Dieser war begeistert. Daraufhin ließ sie das Werk unter der Autorenangabe M. v. Eschenbach drucken und schickte es an alle Direktionen der deutschsprachigen Bühnen. Eduard Devrient, Direktor des Hoftheaters in Karlsruhe, war begeistert. Ihre Maria Stuart blieb in Karlsruhe über mehrere Jahre im Programm und wurde für den Schillerpreis vorgeschlagen, unterlag aber Friedrich Hebbels „Nibelungen“. Maria EbnerEschenbach hatte Maria Stuart nicht als Mörderin dargestellt, sondern als eine Frau, die von allen getäuscht und am bitteren Ende mit der Wahrheit und dem Tod allein ist. In vielen Äußerungen wendet sie sich direkt an den Zuschauer oder Zuhörer mit allgemeinen, jede Zeit betreffenden Gedanken. Im vierten Auftritt des dritten Aufzuges lässt sie Maria Stuart sagen:

Dramatisch erklingt dann wirklich auch die letzte Szene, die Königin verlässt Schottland, alle Männer, die Toten und auch die Lebenden, werden auf einmal gleichgültig, und die letzten Worte sind in die Zukunft gerichtet und man hört in ihnen das Leitmotiv des ganzen Werkes von Marie von Ebner-Eschenbach, das noch entstehen wird.

Hier nun einige kritische Stimmen: Friedrich Hebbel schrieb 1863 (Marie hatte erst jetzt die Gelegenheit, ihr Stück zu sehen) in sein Tagebuch: „Amüsierte mich gut, besonders mit einer Gräfin, die gut sprach und mir interessante Dinge erzählte. Sie ist an einen Baron Ebner verheiratet und leider, wie ich später erfuhr, eine heimliche Schriftstellerin.“

Otto Ludwig, der von Marie Ebner so hochgeschätzte Dichter und Dramatiker in Dresden, dessen Dramen gern im »Hofburgtheater« in Wien gesehen wurden, schrieb, als er noch nicht wußte, daß M. v. Eschenbach eine Frau war, über ihr Stück:«… Die ersten Akte haben mehr gegen als für sich. Aber nach dem Ende des Stückes, wo, ganz wider die Regel, weniger Handlung ist, sind keine äußerlichen Mittel. Die Sprache verläßt die Prosa der Rhetorik und wird an vielen Stellen von großer poetischer Schönheit, und auch die Charakteristik verliert mehr und mehr das Abstrakte und Schablonenhafte. … Über den Dichter ließe sich vielleicht noch ein anderes Urteil fällen als über das Stück. An Geschicklichkeit, an dem, was den technischen Kopf ausmacht, übertrifft er ohne Frage jedes andere deutsche Glied seiner Schule bei weitem; das Vermögen der Poesie scheint ihm ebenfalls in nicht gewöhnlichem Grade zu eigen, besonders fehlt es ihm nicht an rhetorischer Kraft. … Ob die Gestaltungskraft des Dichters jenen schon genannten Eigenschaften gleichkomme oder wie weit sie dahinter zurückbleiben, läßt sich nach dem Vorliegenden nicht schließen, doch bin ich geneigt, ihm auch den Besitz dieser Erfordernisse zuzutrauen.«

Marie v. Ebner Eschenbach arbeitete äußerst diszipliniert nach festem Tagesplan. Nach 1860 schrieb sie einige Salonstücke. Die eigene Gesellschaft lieferte genügend Stoff. Aber alle Stücke fielen durch. An ihre Freundin Louise Neumann schrieb sie:

Freitag 11. März 2016 Bericht

Wie bereits an den vergangenen Tagen, begrüßte ich den Morgen mit einer fast einstündigen Nordic-Walking-Runde (deutsch könnte man es als schnelles Gehen mit Wanderstöcken bezeichnen) durch den an den Heiligenhof grenzenden Wald. Es war noch recht frisch und ziemlich neblig, dafür aber wohltuend ruhig. So ermuntert und natürlich nach einem angenehmen „Düschle“, konnte ich den sehr interessanten Ausführungen aus dem Leben von Marie von Ebner-Eschenbach, deren Todestag sich am 12.03.16 zum hundertsten Mal jährte, aufmerksam folgen. Hanne brachte uns das Wissen sehr gut, abwechslungsreich und kurzweilig nahe.

Nach einem ausgedehnten Frühstück ging es zur Hauptbeschäftigung einer Singwoche, dem Singen. Von Ursel körperlich und von Herbert stimmlich fit gemacht, konnten wir uns an das Auffrischen bekannter Lieder sowie das Erlernen neuer Werke machen. Heute wurde besonders an Ausdruck und Klang folgender Lieder intensiv gefeilt:

„Der Frühling ist die schönste Zeit“‚ „Frische Fahrt“, „Blütenbaum“, „Ein kleines Lied“‚ „Sie gleicht wohl einem Rosenstock“, „Dem Menschen dünkt es wunderbar“, „Heidenröslein“ und „Poitschendeffer Lied“. Das Resultat war dann auch durchaus hörenswert.

Nach dem Mittagessen, so war es eigentlich angedacht, sollte es eine längere Pause geben. Leider wurde dieser Programmpunkt aber wieder gestrichen. Deshalb konnte ich nur einen verkürzten Besuch der Therme absolvieren, um das Vorspiel der Stubenmusik nicht zu verpassen. Es ist schon erstaunlich, was in einer so kurzen Zeit an Musikstücken in einer hohen Qualität erarbeitet wurde. Da wir für die Woche am Heiligenhof Kurtaxe bezahlen, wäre es trotzdem sehr schön, wenn eine ausreichende Freizeit eingeplant würde, um z. B. ein Kurkonzert oder auch die Therme besuchen zu können.